सूफ़ी साहित्य : सत्ता, संघर्ष और मिथ

हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी सूफी साहित्य के नाम पर अमूमन प्रेमाख्यान काव्य से ही परिचित हैं। प्रेमाख्यान काव्य में भी मल्लिक मुहम्मद जायसी से। हिन्दुस्तान या हिन्दुस्तान से बाहर के सूफी साहित्य के प्रति यहाँ उदासीनता ही नज़र आती है। दूसरी तरफ सूफ़ी साहित्य के प्रति यहाँ दृष्टिकोण भी नितांत एकांगी रहा है। सामान्य रूप से हमलोग सूफ़ियों के बारे में यही जानते हैं कि वे सत्तातंत्र से बेफ़िक्र धार्मिक रूढ़ियों से इतर प्रेम और मनुष्यता के गीत गानेवाले मस्त फ़क़ीर होते हैं। यह एक मिथ है। इसके उलट कई बड़े सूफ़ी कवियों की सत्तातंत्र से गलबहियाँ भी रहीं हैं और और धार्मिक संकीर्णता भी। किन्तु ‘राजनितिक रूप से सही’ (पोलिटिकल करेक्टनेस) होने की विवशता में प्रगतिशील लेखक इसे रेखांकित करने से परहेज करते हैं और दूसरे खेमे के लोग पठन-पाठन के अभाव में या तो लिखते नहीं और अगर लिखते हैं तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर। प्रस्तुत आलेख में सूफ़ी साहित्यमें विन्यस्त अंतर्विरोधों और अंतर्द्वंद्वों को उसकी सीमाओं और संभावनाओं के साथ देखने की कोशिश की गई है।

आजकल

आधुनिकता के अतिरिक्त दबाव में मध्यकालीन साहित्य को पढ़ना

प्राचीन होने का जोखिम उठाने से कम नहीं। लेकिन सचाई यह है कि वर्तमान की कई

समस्याओं, चिंताओं और सरोकारों की गाँठ वहीँ बंधीं हुईं हैं। इतिहास में ही

चयनवादी और खारिजवादी (पिक एंड चूज) दृष्टि नहीं होती बल्कि साहित्य के किसी खंड

या प्रवृत्ति के पढ़ने-पढ़ाने में भी यह दृष्टि सक्रिय रहती है। होता यह है कि हम

चयनात्मक तरीके से टकराहटों के चिह्नों को सहमति के स्वर में रूपांतरित करने का

प्रयास करते हैं। और यह रूपांतरण उसमें विन्यस्त बहु-स्वरता और बहुवचनात्मक्ता को

खत्म करता है। ‘अतीत की निर्मिति यानी

इतिहास आज के सत्तामूलक प्रभुत्व के संजालों में अनिवार्यतया अटकती ही है और इस

तरह इतिहास कभी तटस्थ नहीं होता। इतिहास का मतलब यह नहीं है कि अतीत असल में किस तरह का था, बल्कि इसका मतलब है अतीत का

वर्तमान में निर्माण, जो समकालीन राजनीतिक बहसों से उलझता है।’[i] भक्ति

साहित्य के अध्ययन की एक सीमा यह है कि

इसमें सहमति, स्वीकारोक्ति और ‘आल इज वेल’ वाली दृष्टि अधिक प्रभावी रही है।

‘भक्ति के वृहत आख्यान’ में इसके विविध शाखाओं के आपसी ‘कनफ्लिक्ट’ या किसी शाखा

विशेष के अन्दर व्याप्त टूट, फाँक या तनाव पर कम ध्यान दिया गया है। यहाँ सूफ़ी

साहित्य के आतंरिक दरारों और अंतर्विरोधों को समझने की कोशिश की गई है। साहित्य का

कोई भी काल-खंड या शाखा विशेष निर्विवाद या निर्द्वंद्व नहीं होता। आतंरिक कश्मकश,

रस्साकसी और द्वंद्व से ऊर्जा ग्रहण करते हुए प्रखरता प्राप्त करता है।

स्वस्थ

और सामंजस्यपूर्ण समाज का यूटोपिया

धार्मिक लोकतंत्र की बुनियाद पर खड़ी की जा सकती है। लेकिन

विडम्बना यह है कि इस बुनियाद को चुनौती आधुनिक हो रहे समाज से ही मिल रही है। जैसे-जैसे

समाज आधुनिक होता गया धार्मिक ध्रुवीकरण का विस्तार होता गया है। भारत में भी इसकी

फसल लहलहा रही है। भारतीय सन्दर्भ में इसका एक कारण धर्म और भक्ति के घालमेल से

बना रसायन है। बड़े तफ़सील से धर्म को भक्ति का पर्याय बनाने का एजेंडा चलाया गया और

धीरे-धीरे जनमानस की चितवृत्ति को भी इसी तरह अनुकूलित कर लिया गया। ‘शास्त्रोक्त

अध्यात्म और धर्मेत्तर अध्यात्म’ की दूरी साज़िशतन पाट दी गई। जब कि सचाई यह है कि

भक्ति संवेदना का उद्भव ही धर्म के वाह्य संस्थानिक रूप से संघर्ष करते हुए हुआ था।

और इसी सन्दर्भ में इसे ‘अखिल भारतीय विराट् जनआंदोलन’ का दर्ज़ा प्राप्त हुआ था।

लगभग सभी भारतीय भाषाओं में भक्ति आन्दोलन की जबरदस्त धमक और व्यापक अनुगूंज ने

पण्डे, पुरोहितों और मौलवियों को रास्ते से हटाते हुए भक्त और भगवान के बीच सीधा

मुखामुखम का अवसर प्रदान किया। इसमें दो राय नहीं कि दुनिया भर में सत्तातंत्र का

धर्म के साथ गलबहियाँ रही हैं। स्वभावतः भक्ति कविता का असली मिजाज़ इस गठजोड़ को

प्रश्नांकित करना और सत्ता सरोकार को निरर्थक मानना था। इसलिए भक्त कवयित्रियों और

कवियों ने समय-समय पर अपनी सीमाओं और संभावनाओं के साथ राजसता, धर्मसत्ता, वर्णसत्ता पितृसत्ता और भाषाई सत्ता का प्रतिपाठ रचा है।

प्रेम

भक्ति-संवेदना की मूल आत्मा है। और सामंती सत्ता उसका

जन्मजात शत्रु। प्रेम सभी तरह के विभाजन को तिनके के समान उड़ा देता है। प्रेम

धर्मसत्ता, राजसत्ता, वर्णसत्ता, पितृसत्ता की चूलें हिला कर रख देता है। भक्ति-परिसर

में प्रेम की केन्द्रीयता उसके सामंत विरोधी चरित्र का पक्का सबूत है। यह अकारण

नहीं है कि सामंती व्यवस्था प्रेम को सहन नहीं कर सकता । धर्माधिकारियों के लिए तो

प्रेम उनकी गले की हड्डी साबित हुई है। इस मामले में कोई भी धर्म अपवाद नहीं है। इम्बर्ट

इको के उपन्यास नेम ऑफ़ द रोज का पादरी प्रेम के महात्म्य से भयानक रूप

से भयभीत है, संसार भर में प्रेम से अधिक संदिग्ध कुछ भी नहीं है। न मनुष्य, न

शैतान। वजह यह कि जिंतनी गहराई से प्रेम आत्मा में पैठता है, और कुछ नहीं। ह्रदय

को प्रेम जैसे भरता है, जैसे बंधता है-कोई और चीज नहीं बांधती, नहीं भरती। प्रेम

आत्मा को अनंत भूल-भूलैया में ले जाता है-इसलिए जरूरी है किआपके पास इसे काबू में

रखने के अस्त्र-शस्त्र हों। ध्यान रहे कि ये बातें सिर्फ वासनापूर्ण प्रेम पर लागू

नहीं होती। यह तो है ही शैतान की खुराफ़ात-लेकिन कितना भी डरावना लगे-सच है यही कि

स्त्री-पुरुष का प्रेम, यहाँ तक कि इश्वरीय प्रेम भी उतना ही भयावह है, जितना कि

पापपूर्ण प्रेम।[ii] भक्ति कविता में प्रेम का विविध, विशद, विलक्षण

और सर्जनात्मक अभिव्यक्ति इसे तत्कालीन सामंती व्यवस्था का सबसे बड़ा क्रिटीक बनाता

है। और यही भक्ति कविता की सार्थकता भी है और समकालीनता भी, क्योंकि आज भी सामंती

मनोवृत्ति और इस मनोजगत से संचालित राजनीति

प्रेम का सबसे बड़ा पहरेदार बना हुआ है। प्रेम को ‘बैकुंठ’ तक की यात्रा

करानेवाले सूफ़ी प्रेमाख्यान को वह गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हो सका, जिसका वह अधिकारी था। इसके कई

कारण थे। पहला कारण था सूफ़ी साहित्य का फ़ारसी लिपि में लिखा जाना। अवधी में लिखे

जाने के बावजूद फ़ारसी लिपि के कारण आरंभिक समय में प्रेमाख्यान काव्य जनसुलभ नहीं

हो पाया। जिन आरंभिक विद्वानों ने इसका अनुवाद/सम्पादन किया उनमें से अधिकांश ने

इसे विदेशी प्रभाव (इरान आदि मुस्लिम देश की मसनवी शैली) का आख्यान मान लिया। एक

तो करैला ऊपर से नीम चढ़ा। लोकचित्त में यह

प्रेमाख्यान परदेसी ही रहा। हिन्दी अकादमिक दुनिया में भी इसके साथ ‘अन्य’ सा

व्यवहार ही हुआ।

हिन्दी

समाज के समक्ष प्रेमाख्यान के महत्व को रेखांकित

करने वाले पहले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यद्दपि जार्ज ग्रिअर्सन

और सुधाकर द्विवेदी इसका परिचय हिंदी समाज को करा चुके थे। मुल्ला दाउद रचित

चंदायन (1475) से जिस सूफ़ी प्रेमाख्यान का सिलसिला शुरू हुआ वह नासिर कृत

प्रेम दर्पण (1917) तक चलता रहा। लगभग 600 साल की इस लम्बी यात्रा में कुतुबन,

मंझन, आलम एवं जायसी सरीखे कई महत्वपूर्ण कवियों ने मध्यकालीन भारत की

सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में प्रेमाख्यानों की रचना की। मालिक मुहम्मद

जायसी की रचना पद्मावत शब्द के सही अर्थो में मध्यकालीन भारत का अभूतपूर्व

सांस्कृतिक आख्यान है।

पद्मावत मध्यकाल की एकमात्र प्रसिद्ध और लोकप्रिय

रचना है जिसमें कवि ने अपने समय-समाज का प्रत्यक्ष जायज़ा लिया है। वैसे कबीर की

रचना भी ‘आँखिन’ देखी’ ही है किन्तु मुक्तक होने के कारण और तीव्र आलोचनात्मक होने

के कारण उस समाज का एक ही पक्ष उद्घाटित हो पाया है। सूर और तुलसी ने प्राचीन

पौराणिक कथाओं (रामायण और महाभारत) के माध्यम से काव्याभिव्यक्ति की है। उनकी

रचनाओं में तदयुगीन समाज का सीधे–सीधे वर्णन-चित्रण का अभाव है। दूसरे शब्दों में

सायास या अनायास इन भक्त कवियों ने उस समय की राजनीतिक परिदृश्य की उपेक्षा की है।

एक तरह से मुगलकालीन भारत की नोटिस ही नहीं ली गई है। इसके कारणों की पड़ताल अलग

शोध का विषय हो सकता है। क्योंकि उत्तर आधुनिकता का अनुपस्थिति पर ज्यादे बल है।

अस्तु।

|

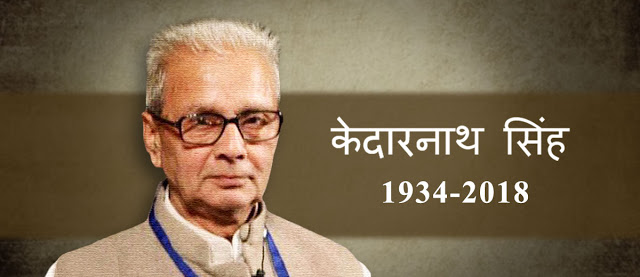

| मालिक मुहम्मद जायसी |

इस

दृष्टि से जायसी मध्यकाल के विरल कवि हैं। वे

अत्यंत आत्मचेतस और आत्मसजग कवि हैं। उन्होंने ‘पद्मावत’ में समग्र भारतीय समाज का

वर्णन किया है। इस वर्णन में भारतीय मध्यकाल का गाँव भी है, शहर भी है, बाज़ार भी है, हिन्दू भी हैं,

मुसलमान भी हैं, शासकों के युद्ध भी हैं, उनके अत्याचार भी हैं, उनकी सदाशयता भी

है, हिन्दू समाज में प्रचलित लोक कथाएँ, पर्व-त्यौहार और धार्मिक आस्थाएं भी हैं,

रामकथा भी है (उस समय तक तुलसी ने रामचरितमानस की रचना नहीं की थी) शिव-भक्ति तो

है ही। त्तात्पर्य यह कि पद्मावत सिर्फ़ रत्नसेन और पद्मावती की प्रेमकथा ही नहीं

हैं, अलाउद्दीन खिलजी की युद्ध-कथा ही नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान की सांस्कृतिक

कथा है। ध्यान देने की बात यह है कि यह सांस्कृतिक कथा कवि के शब्दों में जस-का तस

है, दर्पण के समान यथार्थ –बरनक दरपन भांति बिसेखा’। वासुदेव शरण

अग्रवाल पद्मावती के सम्पादकीय में लिखते हैं, मध्यकालीन सांस्कृतिक

इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री पद्मावत के अध्ययन का इतर रोचक विषय है। जिस प्रकार

बाण के हर्ष चरित में सातवीं शती के भारतवर्ष का समृद्ध रूप देखने को मिलता है,

उसी प्रकार सोलहवीं शती की भारतीय संस्कृति का पल्लवित रूप पद्मावत में प्राप्त

होता है। यह समकालीनता बोध जायसी को मध्यकाल का अन्यतम कवि सिद्ध करता है।

राजसत्ता

और सूफ़ीभक्ति

राजसत्ता

के प्रति घोर विमुखता भक्ति कविता की एक प्रमुख

विशेषता है। तुलसीदास को मनसबदारी से कोई लेना-देना नहीं था- ‘अब का होइहें

मनसबदार’, कुम्भनदास सीकरी से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते- मो सो कहा सीकरी

सौं काम’, कबीर तो राजसता की ऐसी-तैसी कर ही देते हैं। भक्तिकाल की किसी कवि ने दरबार में रहना

स्वीकार नहीं किया। सूफ़ी प्रेमाख्यान काव्य और कवियों में राजसत्ता के प्रति यह

उदासीनता नहीं है। वैसा कोई साक्ष्य अभी

तक उपलब्ध नहीं हुआ है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रेमाख्यान काव्य के कोई कवि

किसी दरबार में रहे हों। मंझन और

कुतुबन की कविता से इतना तो पता चलता है कि इन्हें किसी राजा या सामंत से

सहायता प्राप्त होती थी। प्रेमाख्यान काव्य में सीधे-सीधे राजा और राज्य की आलोचना

नहीं की गई है। इसके विपरीत सभी कवियों ने अपने शाहे-वक्त की वन्दना ही की है।

जायसी ने शेरशाह सूरी, मंझन ने सलीम शाह और कुतुबन ने हुसैन शाह की भरपूर प्रशंसा

की है। ऐसी प्रशंसा कि इन राजाओं के पराक्रम से इंद्र का आसन भी डोलने लगता है।

पैगम्बर की वन्दना और शाहे-वक्त की तारीफ़ मसनवी शैली की रूढ़ि थी, जिसका पालन सभी

कवियों ने किया है। प्रेमाख्यान काव्य में समकालीन शासकों की तारीफ़ को इसी रूप में

लिया जा सकता है। मुख्यधारा के सूफी साहित्य में राजसत्ता और धर्मसत्ता के प्रति गठजोड़

और विरोध दोनों अपने चरम रूप में रहा है। सत्तातंत्र विरोध के कारण कई सूफी कवियों

को सूली पर चढ़ा दिया गया। इस्लाम के बिलकुल आरंभिक समय में ही 922 ई० में महान

सूफी संत मंसूर अल हलाज़ को इस्लाम की नयी और मानवी व्याख्या करने के कारण ह्त्या कर दी गई। यह सिलसिला लगातार

चलता रहा। इस कड़ी में अल हमदानी (1131 ई०) तथा साहब अल याहया सुहारबर्दी अल

मकतुल (1191 ई०) आदि का नाम लिया जा सकता है। दो वर्ष पूर्व ही 2016 ई0 में प्रसिद्ध सूफी कव्वाल अमजद साबरी को

धर्म के वाह्य रूप की आलोचनापरक कौव्वाली गाने के कारण पाकिस्तान में धर्म के

अतिवादियों द्वारा ह्त्या कर दी गई।

भक्ति

को धर्म की बंधी-बंधाई चौहद्दी से निकलने में जहाँ कई सूफी

कवियों ने अपनी कुर्बानियां दीं, वहीँ कई सूफी कवि ऐसे भी हुए जिन्होंने सत्ता से

साथ गठजोड़ कर अपना ‘लोक’ भी सुधारा और सूफी भक्ति कविता रचकर ‘परलोक’ भी। सूफ़ी

कवियों और सत्तातंत्र के बीच रिश्ते के कई सोपान थे। सूफ़ी साहित्य के विद्वान् तनवीर

अंजुम के अनुसार अधिकांश सूफ़ी कवि अपने समय के शासकों से मधुर संबंध इसलिए

भी रखते थे कि वे जनता का अधिक शोषण न कर सकें। इस रूप में ये सूफ़ी संत जनता और

राजा के बीच पुल का काम करते थे। कई बार ये सूफ़ी भक्त राजा को जनता के हित में निर्णय

लेने ले लिए दिशा-निर्देश भी देते और जनता तथा खानकाहों के लिए आर्थिक सहयोग भी

प्राप्त करते।[iii]

तनवीर साहेब ने अपने इस आलेख में स्पष्ट

रूप से रेखांकित किया है कि दक्षिण एशियाई देशों में कई सूफी संत शासन के

ऊँचे-ऊँचे पदों को सुशोभित कर रहे थे। इसमें दो राय नहीं कि राज्य के साथ इनके

पारस्परिक लाभप्रद संबंध भी थे। बारहवीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण सूफी ग्रन्थ

अदब अल मुरिदीन जिसके लेखक नजीब अलदीन अबू-अल-सुहारबर्दी हैं, के

अनुसार सूफियों को राज्य के किसी पद पर इस शर्त के साथ ही आसीन होना चाहिए कि

वह जनता को शासन के अत्याचार से रक्षा करे और पीड़ितों की आवाज़ सुने।[iv]

राज्य पर कई सूफी संतों का प्रभुत्व अत्यधिक था। कारण, कई शासक इन सूफी संतो के

शिष्य भी थे। ऐसे शासक अपने गुरु को धन-धान्य से पूर्ण संतुष्ट कर देते और इसके

बदले सूफियों के माध्यम से राज्य की जनता में अपनी स्वीकृति और सहमति प्राप्त करते।

ये शासक समय-समय पर खानकाह जाते और पूरी भक्ति-भाव से सजदा भी करते।[v]

सम्राट अकबर के ह्रदय में अजमेर के

ख्वाज़ा मुइद्दीन चिश्ती के प्रति अगाध आस्था थी। वे कई बार वहाँ जाते और शेख़ से

आशीर्वाद प्राप्त करते। उन्होंने वहाँ के शेख़ सलीम चिश्ती से पुत्र प्राप्ति का

आशीर्वाद माँगा, संयोगवश उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई और उसका नाम उन्होंने

शेख़ के नाम पर सलीम रखा, जो बाद में जहाँगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए।[vi] कुछ

सूफी संत तो राजनितिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। वे राज और राजनीति को

भी अपने हिसाब से प्रभावित करते।

इसके

विपरीत कई सूफी फ़कीर ऐसे भी थे जिन्होंने फ़ाकाकशी

में रहना पसंद किया किन्तु राज्य से किसी प्रकार की सहायता कबूल नहीं की। 1260 ई०

के आसपास शेख़ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फ़रीद को

सुलतान नसीरुद्दीन महमूद चार गाँव देने की पेशकश की लेकिन घोर अभाव में रहते हुए

भी उन्होंने इस प्रस्ताव को एक सिरे से ख़ारिज कर दिया। बाबा फ़रीद के शिष्य हज़रत

निजामुज्द्दीन औलिया (1258-1375) की लोकप्रियता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन

खिलजी ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने साफ़ कहा कि मेरे घर में दो

दरवाज़े हैं। यदि सुलतान एक से प्रवेश करेंगे तो मैं दूसरे से निकल जाउंगा।

हिन्दुस्तान

के दो बड़े सूफी कवियों की राजभक्ति रेखांकित करनेवाली

है। आमिर खुसरो हिन्दी के बड़े कवि ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक सूफी कवि भी हैं।

हिन्दुस्तान से इनका गहरा लगाव था। यहाँ की भाषा, तहजीब और फिज़ा के तो वे मुरीद थे।

‘नुह सिपेहर’ के एक पूरे अध्याय में उन्होंने हिन्दुस्तान के गुण गाये हैं।

उन्हीं के शब्दों में. मैंने हिन्दुस्तान की तारीफ़ दो कारणों से की है। एक, इस

कारण से कि हिन्दुस्तान मेरी जन्मभूमि तथा हमारा देश है। देशप्रेम बहुत बड़ा धर्म

है।...हिन्दुस्तान स्वर्ग के समान है, यहाँ की जलवायु खुरासान से कहीं अच्छी है।[vii] खुसरो

हिन्दुस्तान की ज्ञान-परम्परा का दिल खोलकर तारीफ़ करते हुए नुह सिपेहर में

लिखते हैं, फिकह के अतिरिक्त हिन्दुस्तान में सभी प्रकार के ज्ञान तथा दर्शनशास्त्र

पाए जाते हैं। यहाँ का ब्राह्मण अरस्तू के समान होता है। तर्कशास्त्र, गणित, तथा

पदार्थ विज्ञान में हिन्दुस्तान के विद्वान् बहुत बढे हुए हैं। किन्तु अभी तक किसी

ने उनसे पूर्णतया लाभ नहीं उठाया। अतः उनके विषय में अधिक जानकारी नहीं हो सकी।

मैंने उन लोगों से कुछ शिक्षा ग्रहण की है, अतः मैं उन लोगों का महत्व समझता हूँ।[viii]

अमीर खुसरो ने अपनी राजभक्ति

और धन प्राप्ति की आकांक्षा को कहीं भी छिपाया नहीं। वे सात

शासकों के दरबार में अच्छे पद पर रहे। ‘मिफताहुल

फुतूह’ उनकी महत्वपूर्ण तारीख़ की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी

के विजयों का वर्णन किया है। इस पुस्तक की रचना 1291 में खुसरो ने की थी। पुस्तक

लिखने का जिन तीन उद्देश्य को वे बताते हैं, उनसे उनकी राजभक्ति, यश प्राप्ति की

आकांक्षा और धन-प्राप्ति की चाहत का पता

चलता है-

1 मैं बादशाह की प्रशंसा

करके दान का हक़ अदा कर सकूँ।

2 यह संसार एक दिशा में नहीं

रहता। कदाचित यह रचना स्थायी हो सके। जिस प्रकार बादशाह का नाम जीवित रहेगा, उसी

प्रकार मेरा नाम जीवित रह सके।

3 इस सेवा के कारण मुझे

बादशाह से सैकड़ों सोने के खजाने प्राप्त हो सके।[ix]

जायसी ने ‘पद्मावत’ में जिस

अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का विशद वर्णन किया

है, अमीर खुसरो ने भी इसका ‘आँखों देखा हाल’ ‘खजाएनुल फुतूह’ में लिखा है, सोमवार

मुहर्रम 703 हिजरी (25 अगस्त 1303) सुल्तान उस किले में जहाँ चिड़िया भी प्रविष्ट न

हो सकती थे, दाखिल हो गाया। उसका दास अमीर

खुसरो भी उसके साथ था। राय (चित्तौड़ नरेश) सुल्तान के सेवा में क्षमा याचना के लिए

उपस्थित हो गया। उसने राय को हानि न पहुँचाई किन्तु उसके क्रोध द्वारा तीस हजार

हिन्दुओं की ह्त्या हो गई। जब शाही क्रोध ने समस्त मुकदमों का विनाश कर दिया तो उस

भूमि से दुरंगी का अंत कर दिया।”[x]

अमीर खुसरो ने इस पुस्तक में

अलाउद्दीन खलजी की उदारता और न्यायप्रियता का प्रशंसात्मक वर्णन किया है।

अलाउद्दीन हिन्दुस्तान के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त करता चला गया। जब उसने

माबर पर विजय प्राप्त करने की सोची तो इस संबंध में अमीर खुसरो लिखते हैं, युग

की खलीफ़ा की तलवार ने, जो कि वास्तव में इस्लाम की ही दीपक है, हिन्दुस्तान का

समस्त अन्धेरा दूर कर दिया। केवल मबार शेष रह गया।[xi]

एक दूसरे बहुत बड़े सूफ़ी संत हैं- शेख़ अब्दुल कद्दुस गंगोही

(1456, बाराबंकी)। शेख़ कददूस ने फ़ारसी के साथ-साथ हिंदी में भी अच्छी कविताएँ लिखी

हैं। उन्होंने मुल्ला दाउद की रचना ‘चंदायन’ को छंदबद्ध फ़ारसी में रूपांतरित किया

है। ‘रुश्दनामा’ इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें कुछ और समकालीन कवियों की

हिन्दी कविताएँ हैं। इस काव्य संग्रह का हिन्दी अनुवाद इतिहासकार अतहर अब्बास

रिज़वी ने ‘अलखबानी’ नाम से किया है। हिन्दी जगत कदाचित सूफ़ी कवि अब्दुल

कददूस से अपरिचित है। प्रेम की महिमा पर इनकी एक कविता है-

आप गंवाए पिउ मिलै

पिउ खोए सब जाय

अकथ कथा लै प्रेम कै

जो कोई पूजे जाए।

होली पर भी इनकी एक कविता

है-

जान अजान सभ खेलैं लोई

बिन पिय खेल न खेला होई

आप राजाओं को पत्र लिखते।

पत्र के माध्यम से आप मध्यकालीन भारतीय राजनीति में

हस्तक्षेप करते। ‘मकतूबाते कद्दुसिया’ शेख़ अब्दुल कद्दूस के पत्रों का

संग्रह है। इन पत्रों से जहाँ एक ओर इनकी राजभक्ति का पता चलता है, वहीँ इनकी

धार्मिक संकीर्णता का भी। सूफी संतों के बारे में एक मिथ यह है कि ये धार्मिक रूप से काफी उदार होते हैं और सभी धर्मों का

समान रूप से सम्मान करते हैं। शेख़ अब्दुल कद्दूस जैसे सूफी संतो से यह मिथ टूट

जाता है। सुल्तान सिकन्दर को लिखे पत्र में वे लिखते हैं, धर्म और राज्य का

स्थायित्व सुल्तान पर निर्भर है, यदि सुल्तान न होते तो मानव प्राणी एक दूसरे को

खा जाते। जिस प्रकार शरीर का स्थायित्व प्राण पर निर्भर है, उसी प्रकार संसार का

जीवन सुल्तान पर अवलंबित है।”[xii]

वे अपने पत्र में निःसहाय लोगों विशेषकर

सूफियों और आलिमों पर कृपा करने की बात सुल्तान को लिखते हैं और ऐसा न करने पर

अनिष्ट का भय भी राजा को दिखलाते हैं, सुल्तान के सर पर अल्लाह की छाया है। यदि

वे निःसहाय जनों, पवित्र लोगों, आलिमों और सूफ़ियों के प्रति कृपा न दिखाएँगे और

उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न करेंगे तथा उनकी ओर से असावधान रहेंगे तो संसार के

कार्यों में विघ्न पड़ जाएगा।... लोक तथा परलोक का कल्याण दो बातों पर निर्भर है,

एक अल्लाह तआला की सचाई और निष्ठापूर्वक सेवा करने पर दूसरे अपनी पूर्ण शक्ति से

लोक सेवा पर, विशेष रूप से मोमिनों (धर्मनिष्ठ मुसलमान) और पवित्र लोगों तथा

आलिमों की सेवा पर।[xiii]

इनके पत्रों में पवित्र लोगों पर

विशेष जोर है। ध्यान देने की बात है कि ये ‘पवित्र लोग’ आम पवित्र लोग नहीं हैं।

बाबर को लिखे पत्रों से यह ज्ञात होता है कि पवित्र और निःसहाय लोगों से उनका

तात्पर्य सिर्फ़ पवित्र मुसलामानों एवं निःसहाय मुसलामानों से है। इस पत्र में वे

बाबर को लिखते हैं, राज्य के पदाधिकारी पवित्र विचारों के मुसलमान होने चाहिएँ।...इस्लाम

के दीवान और राजधानी में किसी काफ़िर को दिवानी का कोई पद न दिया जाए। उन्हें वहाँ

से कोई आर्थिक सहायता न मिले। वे कार्यालयों में कलम न चलाने पायें। उन्हें अमीर

एवं आदिल न नियुक्त किया जाए। शरा में जिस प्रकार उन्हें अपमानित रखने का आदेश

दिया गया है, उन्हें अपमानित रखा जाए। वे मालगुजारी चुकाते रहें, जजिया देते रहें

और अपने (व्यापार) धन पर ‘शरा’ के आदेशानुसार कर अदा करते रहें। जो वस्त्र मुसलमान

धारण करते हैं, उन्हें काफ़िर लोग न धारण करने पायें। अपने कुफ़्र को छिपाए रखें।

कुफ़्र की प्रथाओं का पालन खुल्लम-खुल्ला न करने पायें। इस्लाम के बेतुल माल

(खजाना) से वेतन पायें। अपने-अपने पेशों को करते रहें। मुसलामानों की ज़रा भी

बराबरी न करें ताकि इस्लाम को पूरी रौनक प्राप्त हो जाए।[xiv]

शेख़ अब्दुल कद्दूसी की गणना

असाधारण सूफ़ी संतों में की जातीं है। गुजरात तक इनके

जलवे थे। रुश्दनामा में इन्होंने अपनी कविताओं के साथ अन्य हिन्दी सूफ़ी

कवियों की कविताओं को स्थान दिया है। इन कवियों में शेख़ नूर तथा शेख़

अहमद हक़ की रचनाओं को आदरपूर्वक महत्व दिया गया है। इन हिन्दी सूफ़ी कवियों का

समय 14 वीं शती के उत्तरार्द्ध से लेकर 16 वीं शती के पूर्वार्द्ध तक निश्चित किया

जा सकता है। शेख़ नूर कबीर से पहले अब्दुल हक़ कबीर के बाद के कवि ठहरते हैं। ध्यान

देने की बात यह है कि इन पदों में अरबी-फ़ारसी शब्दों की नितांत कमी है। तत्सम और

तद्भव शब्दों की बहुलता है। अपभ्रंश और स्थानीय भाषाओं के शब्द अधिक हैं। रुश्दनामा

की हिन्दी कविताओं में सबद, दोहा, चौपद, उकदा, श्लोक, रेख्ता तथा चौपाई का उपयोग

हुआ है। रुश्दनामा में शेख़ नूर का एक दोहा उपलब्ध होता है, जो बाद में चलकर

कबीर और दादू दयाल के काव्य में भी साधारण परिवर्तन के साथ मिल जाता है-

जगा गुरु जो डूबना , चेला

काय तिराना

अधें अंधा ठोलिया दीउ कूउ पूरन ।[xv]

‘रुश्दनामा’ में शेख़ अब्दुल कद्दूस की कविताएँ हैं, जो अत्यंत सहज हिन्दी में लिखी

गईं हैं। उनकी एक बड़ी प्यारी हिन्दी कविता है-

क्यों न खेलूँ तुअ संग मीता

मुझ कारण तें ईता-कीता

अलखदास आखै सुन लोई

सोई बाक अरथ फुन सोई [xvi]

रुक्नुद्दीन भी धर्म के

मामले में पिता के पदचिह्नों पर चल रहे थे। हूमायू

ने हिन्दू-मुस्लिम एकता की भावना को प्रश्रय दिया तो यह बात सूफ़ी शेख़ रुक्नुद्दीन

को हजम नहीं हुई। लताएफ-कद्दूसी में उसने लिखा है कि सपने में मेरे पिता

आए और कहा कि हुमायूं बादशाह इस्लाम को

नष्ट-भ्रष्ट कर रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम गुजरात जाओ और वहाँ सभी पीरों को

हमारा सन्देश सुनाओ। गुजरात में सभी सूफी संत मेरे सन्देश का इंतज़ार कर रहे हैं।

शेख़ रुक्नुद्दीन गुजरात गया और पिता का सन्देश सुनाते हुए कहा, “कुफ़्र तथा इस्लाम

के बीच में हुमायूं कोई भेद-भाव नहीं करता। सबको नष्ट-भ्रष्ट कर रहा है। हम इस्लाम

और तुम्हारी सहायता हेतु आए हैं। यदि आप लोग स्वीकार करें तो हम मन्दू (माडू) चले

जाएँ और वहाँ से हुमायूं को भगा दें और आप लोग उसे गुजरात से भगा दें ताकि इस्लाम

को शान्ति प्राप्त हो जाए।”[xvii]

सत्ता के साथ अभूतपूर्व

संबंध बैठाते हुए धार्मिक संकीर्णता की वकालत करने वाले

कोई एक या दो ही सूफी संत नहीं थे, बल्कि ऐसे सूफी संतों की एक लम्बी परंपरा रही

है। सत्ता संबंध के मामले में चिश्ती और सुहारवर्दी में मत भिन्नता भी रही है।

चिश्ती सम्प्रदाय सत्ता के साथ गठजोड़ और खानकाह में धन प्राचुर्य का विरोधी था,

किन्तु सुहारवर्दी सम्प्रदाय में इसे बुरा नहीं माना जाता। सैयद अतहर अब्बास

रिज्वी ने रुश्दनामा (अलखबानी) की प्रस्तावना में लिखा है कि, चिश्ती

सूफ़ी धन संपत्ति से दूर भागते, उसे सर्प के समान समझते थे। सुहारवर्दी सम्प्रदाय

के शेख़ बहाउद्दीन का कथन है कि जिसे साँप काटे का मन्त्र आता हो, उसे सर्प का क्या

भय?[xviii]

इसी सुहारवर्दी सम्प्रदाय के एक बहुत

बड़े सूफ़ी संत हुए- सैयद नरुद्दीन मुबारक गजनवी। इन्हें सुल्तान सम्सुद्दीन

इल्तुतमिश ने अपने राज्य का ‘शेख़ इस्लाम’ (धर्मगुरु) बना दिया था। दिल्ली के

मुसलमानों को इनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। इस बात का प्रमाण यह है कि वे ‘मीर

देहली’ (दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या हाकिम) कहे जाते। इनकी भी धार्मिक

दृष्टि अत्यंत संकीर्ण थी। एक तरफ़ वे राजाओं से यह भी आशा रखते कि “अत्याचार का

अंत कर दे और पूर्ण रूप से न्याय करे।” और दूसरी तरफ़ वे यह भी कहते कि, “मूर्ति

पूजक हिन्दू ख़ुदा और हज़रत मुहम्मद से शत्रु हैं। अतः उन्हें अपमानित किया जाए।

ब्राह्मणों का समूल उच्छेद कर दिया जाए। मूर्ति पूजकों को राज्य के किसी भाग में

उच्च अधिकार न प्रदान किये जाएँ। हिन्दू

मुसलमानों से भयभीत रहें और आराम से साँस भी न ले सकें।”[xix]

इस तरह के कथन भारत के

मध्यकालीन इतिहास का यथार्थ है या यों कह सकते हैं कि यथार्थ का एक पहलू है। इसे

नजरअंदाज कर या इसे छिपा कर हम सही रस्ते पर नहीं चल सकते। हम तथ्यों को विलोपित

नहीं कर सकते। हम इन तथ्यों से बहस-जिरह कर ही सही दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। रामस्वरूप

चतुर्वेदी जी अपने इतिहास हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास में

एक मार्के की बात लिखते हैं- यह सब आज अत्यंत अप्रिय लग सकता है पर इतिहास

हमारे अप्रिय लगने से नहीं बनता। इतिहास को दबाने और झूठलाने से वर्तमान अधिक

अप्रिय हो सकता है जो हमारे लिए ज्यादा बड़ी समस्या है। मूल बात यह है कि आज इस्लाम

के प्रति हमारा जो संतुलित ऐहिक दृष्टिकोण है वह मध्यकालीन जनजीवन में संभव नहीं

था। इन दो परिस्थितियों के बीच एक लंबा इतिहास है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

इस्लाम इस देश में जब आया तो आक्रामक होकर, आज वह हमारे राष्ट्रीय जीवन का अंग है।

दोनों बिन्दुओं को समझकर ही इतिहास को वर्तमान में समरस किया जा सकता है।[xx]

अगर हम इन दरारों से आँखें चुराकर आगे बढ़ेंगे तो प्रातक्रियावादी शक्ति इसकी

मनमानी व्यख्या कर इसका ग़लत उपयोग करेंगे, जैसे कि कर भी रहे हैं। वे इन आक्रमण और

अत्याचारों का अतिशयोक्ति पूर्ण व्यख्या करेंगे। मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं की सकारात्मकता, जटिलताओं और अंतर्विरोधों में

धँसे बगैर वे इसकी घोर साम्प्रदायिक व्यख्या करेंगे।

तात्पर्य यह कि सभी सूफ़ी संत

अत्यंत उदार और समग्र मानव कल्याण की भावना से

ओत-प्रोत रहते, एक मिथ है। उसी तरह का मिथ जिस तरह कहा जाता है कि रामभक्ति और

कृष्णभक्ति शाखा के भक्त-कवि वर्ण-व्यवस्था के विरोधी थे। इसमें दो राय नहीं कि

अधिकांश सूफ़ी भक्त विश्व मानव कल्याण की भावना से भरे होते और प्रेम का सन्देश

बांटना उनका मुख्य ध्येय था, किन्तु

संकीर्ण विचारों वाले सूफ़ियों की मौजूदगी भी रही है। इन सत्ता लोलुप,

धन-प्रेमी और संकीर्ण धार्मिक सोच वाले सूफ़ी कवियों के सामने हिन्दी प्रेमाख्यान

काव्य-परंपरा के कवियों की उदारता, राजा और राज्य से निर्लिप्तता (रुढियों का पालन

छोड़कर) इन्हें बहुत बड़ा भक्त कवि सिद्ध करता है।

धर्मसत्ता और सूफ़ी भक्ति

सूफ़ी भक्त कवियों का महत्व

धर्म की बंद व्याख्या से मुक्ति की छटपटाहट में है। सूफ़ियों

ने अल्लाह के रूह को मनुष्य-मात्र में लक्षित किया। असहायों, पीड़ितों, वंचितों के

दिलों की धड़कनों में उस परवर दीगार की आवाज़

सुनी। धर्म की इस नवीन धर्मेत्तर व्याख्या की जितनी और जैसी निर्मम कीमत

सूफ़ियों को झेलनी पड़ी है, वह समूचे विश्व इतिहास में विरल और अनोखा है। एक सामान्य

मिथ यह है कि इस्लाम में धर्म की आलोचना संभव नहीं है और हिन्दू धर्म की विशेषता इसकी

आलोचना में निहित है। सूफ़ी भक्त कवियों की कविता इस मिथ को खंडित करती है। इस्लाम

धर्म के आरंभिक समय से ही सूफ़ियों ने हज़रत मुहम्मद के उपदेशों को शंका की दृष्टि

से देखना शुरू कर दिया था। सन 1057 के आसपास उमर खैयाम और अब्दुल आरा इसमें

अग्रणी थे। अब्दुल आरा की यह कविता इसी ओर

संकेत करती है-

ईश्वर को छोड़ और ईश्वर नहीं

है, यह सत्य है

और सत्य यह भी है, मन के

सिवाय कोई दूसरा नबी नहीं

घूम रहा आदमी का मन अंधकार

में

खोजते हुए अपूर्व स्वर्ग को

स्वर्ग जो छिपा हुआ है हममें

और तुममें

इस अवधारणा के विपरीत सूफ़ी

संतों और आचार्यों की एक दूसरी धारा भी रही है जो

धर्म की कट्टरता की ओर संकेत करती है। सूफ़ियों के सिरमौर साधक जुनैद बगदादी अल-रिसाला-अल

कुरेसिया में लिखते हैं, हमारा यह मज़हब (सूफ़ी मत) उसूल अथवा क़िताब व सुन्नत

के साथ प्रतिबद्ध है।[xxi]

यहाँ क़िताब का अर्थ क़ुरान से है और सुन्नत का अर्थ मोहम्मद साहेब के उपदेशों

से है। एक दूसरे बड़े सूफ़ी शेख़ अब्दुल कादिर जिलानी फुतूहल गैब में लिखते

हैं, हज़रत मुहम्मद के सिवाय हमारा कोई नबी नहीं कि हम उस पर अमल करें, इसलिए

तुम इन दोनों की मनोदशाओं से बाहर न निकलो, वरना नष्ट हो जाओगे। तुम्हारी

मनोकामनाएँ और शैतान तुम्हें पथ-भ्रष्ट कर देंगें। शांति और आनंद क़िताब व सुन्नत

के साथ है और विनाश सुन्नत के प्रतिकूल व्यवहार में है।[xxii]

इस तरह के वचनों से सूफ़ी

साहित्य भरा पड़ा है। मकातीव व रसाइल के पत्र संख्या 9 में प्रसिद्ध सूफ़ी

विद्वान् एवं दार्शनिक शेख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, हज़रत

मुहम्मद सल्ला की रोशन सुन्नत की पैरवी, इबादतों और आदतों में, चरित्र व आचरण में

और विश्वास व आस्था में अनिवार्य है, और यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ उनकी

सुन्नत और तरीके के ख़िलाफ़ है, वह असत्य है और जिस व्यक्ति ने भी नई बात पैदा की

है, जिससे रसूल की सुन्नत का विरोध होता है, या उसमें परिवर्तन होता है, भले ही यह

विरोध और परिवर्तन कथन में हो, कर्म में हो या विश्वास व आस्था में हो, गुमराही है।[xxiii]

सूफ़ियों के इन रुढ़िवादी

विचारों के बरक्स जब अमीर खुसरो गाते हैं-

‘मैं इश्क में काफ़िर हो गया

हूँ, मुझे मुसलमानी की ज़रूरत नहीं

मेरा रंग तार तार हो गया है,

मुझे जुन्नार की भी ज़रूरत नहीं’ तो सूफ़ी कविता का असली

मिज़ाज भासित हो जाता है। मानवता, प्रेम और सौहार्द्र की भावना को जन-जन तक

विस्तारित करने में सूफ़ी कवियों का विकल्प खोज पाना कठिन है। सूफ़ी शायर रूमी भविष्य

के बच्चों को धार्मिक जकड़बंदी से मुक्ति का आह्वान करते हुए लिखते हैं-

तो हो आज़ाद ए बच्चे, कैदों

से दरारों की

रहोगे बंद कब तक चांदी में

दीवारों की।

सूफ़ी शायर रूमी की

धूम पूरी दुनिया में आज भी है और उनकी कविताएँ आज भी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक

बिकी जानेवाली पुस्तकों में शुमार पर है। रुढ धार्मिक क्रियाकलापों की अनिवार्यता

को प्रश्नांकित करते हुए वे लिखते हैं-

नशे में बैठे हैं रिन्दों

जैसे मैकदे में आज

ज़हद न करेंगे और न नमाज

पढ़ेंगे आज

धार्मिक कट्टरता के विरोधी

रूमी कहते हैं कि तुम चाहे जितनी तकलीफ़ दे दो, दमन कर लो, हम अपने ईश्वर को अपने

ही तई खोजेंगे और अपने ही तई उसकी बंदगी करेंगे-

चाहे तोड़ दो हमारे साज आय

मुल्ला

साज हमारे पास हजारों और भी

हैं।

उमर खैयाम, अब्दुल आरा,

मंसूर और रूमी आदि सूफ़ी कवियों से लेकर प्रख्यात सूफ़ी कवि बुल्लेशाह

तक सूफ़ियों की एक लंबी परंपरा रही है जिन्होंने धर्म के वाह्य आडम्बर के विरुद्ध

संस्थानिक धर्म के कट्टरता के प्रतिरोध में अपनी आवाजें बुलंद कीं। बुल्लेशाह दो

टूक कहते हैं-

बुल्ला की जान मैं कौन

ना मैं मोमिन बिच मसीतां

ना मैं बिच कुफर दीयां रीतां

बुल्लेशाह धर्म

के वाह्याडम्बर की तीखी आलोचना करते, फलस्वरूप आस्थावानों में उनकी नाराजगी

जगजाहिर है-

इश्क़ तो नित नूतन है

आसन फूंकों, लोटा फेंक के

तोड़ो

जपमाला, प्याला, दंड मत पकड़ो

ऊँचे स्वर में आलिम कहता

सत को त्यागो, असत अपनाओ

मस्ज़िद में तूने उम्र

गंवाई

अंतरात्मा मैली है तेरी

प्रभु से सायुज होने को

कभी नमाज पढ़ी न कोई ...

तेरे इश्क़ ने मुझे सिज्दा

भुलाया

अब क्यों करता है तू झगड़ा

मौन रहा, कहता है बुल्ला

सूफ़ियों ने प्रेम की दिव्य

शक्ति से धर्म के वाह्याचारों को चुनौती दी। जनसामान्य के

बीच सूफ़ी संतों की अकूत लोकप्रियता उनके काव्य और प्रेम पर ही निर्भर है। “सूफ़ियों

के प्रेम-प्रवाह में वह शक्ति है जो उनके काव्य को अमृत बना देती है और लोग उसके

आस्वादन में अपने को भूल जाते हैं।...लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे और

‘गैर इस्लामी’ होने पर भी उसकी प्रशंसा करते रहे।”[xxv]

सूफ़ियों के वैराग्य भाव को

दर्शनशास्त्री के दामोदरन सामंती व्यवस्था के ख़िलाफ़ विरोध की अभिव्यक्ति

मानते हैं। सामंतवाद के ख़िलाफ़ विरोध, सामंती सरदारों के रहन-स्साहन के तौर-तरीकों,

उनकी शाह-खर्ची और एशो-आराम के पीछे दीवाने रहने की उनकी आदतों के ख़िलाफ़ विरोध के

रूप में प्रकट होता था। सांसारिक सुखों से विरक्ति की इच्छा इस विरोध की

आध्यात्मिक अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार वैराग्य ने देहातों और शहरों के गरीबों की

सामंती दमन जैसे-जैसे बढ़ा, वैसे-वैसे इस दमन के प्रति किसानों का विरोध भी बढ़ा और

सूफ़ी मत का प्रभाव भी अधिक शक्तिशाली एवं व्यापक होता गया।[xxvi]

सूफ़ियों ने घोषणा की कि

मुसलमान मुल्लाओं द्वारा शरिअत की जो व्याख्याएँ की जा

रहीं हैं, वे इस्लाम की भावना के विरुद्ध हैं। इस्लाम की व्याख्या करनेवाले कट्टर

मुल्ला लोग जहाँ क़ुरान और हदीस के औपचारिक पठन-पाठन, हज, नमाज बैगेरह पर अधिक जोर

देते थे, वहाँ सूफ़ियों ने आतंरिक अनुशासन और ह्रदय की शुद्धता पर जोर दिया।

“उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर के सामिप्य के लिए मुल्लाओं ने जो आदेश जारी किये हैं

और जो पाबंदियाँ लगायी हैं, वे सब बेकार हैं। सूफ़ियों के मतानुसार केवल निःस्वार्थ

और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण व्यक्ति ही ‘ईश्वरीय सारतत्व’ प्रतिबिंबित कर सकते थे

और यह केवल प्रेम के द्वारा संभव था, जो अनिवार्यतः ईश्वर से उनका सामिप्य स्थापित

करेगा।”[xxvii]

पितृसत्ता और सूफ़ीमत

स्त्री पक्ष भक्ति साहित्य

का भारी द्वंद्व का विषय रहा है। भक्त कवियों ने पूज्य स्त्री पात्रों की महिमा का बखान तो

किया है किन्तु सामान्य स्त्री जाति के प्रति उनके विचार पितृसत्ता समाज से

अनुकूलित आम पुरुषों जैसे ही हैं। कबीर, तुलसी, चैतन्य आदि को भी इन आरोपों से बरी

नहीं किया जा सकता है। अक्क महादेवी,

अंदाल गोदा, लल्दद्द और मीरा आदि भक्त कवयित्रियों में स्त्री-चेतना की अनुगूंज

विलक्षण है। हिन्दी प्रेमाख्यान काव्य में स्त्री को ही परमात्मा मान लिया गया है,

यह स्त्री-सम्मान का सूचक है। लेकिन इस स्त्री रुपी परमात्मा को पुरुष रुपी

जीवान्त्मा के लिए आकुल-व्याकुल ही नहीं दिखाया गया है बल्कि उस जीवात्मा के लिए

सती होते हुए भी दिखलाया गया है। ‘पद्मावत’ में ‘सती महात्म्य’ को स्त्री विरोधी

माना जा सकता है। यह एक ऐतिहासिक सचाई हो सकती है, किन्तु उसके ‘गरिमापूर्ण’ वर्णन

का अचित्य सिद्ध करना कठिन है।

इस सन्दर्भ में हिन्दी

प्रेमाख्यान कवियों का आम स्त्री के प्रति धारणा अच्छी नहीं

थी। ‘पद्मावत’ में स्त्री को मूर्ख कहा गया है और ‘घरनी’ की बात पर चलने वाले

पुरुषों को बेवकूफ । नागमती जब रत्नसेन के साथ ‘मिशन पद्मावती’ पर जाने की

आकांक्षा व्यक्त करती है तो रत्नसेन उसे बुरी तरह डांट देता है-

तुम तिरिया मति हीन तुम्हारी।

मूरख सो जो मतै घरनारी।।

‘आख़िरी

कलाम’ में भी जायसी का स्त्री के प्रति संकीर्ण भाव ही नजर आता है। यहाँ जायसी

कहते हैं कि मेहरी के भेष में जब औरत रात को आती है तो नीचे गिराकर, पुरुष से

कैसा-कैसा शाष्टांग दंडवत कराती है। जायसी

स्त्री को पापी आदि भी कह जाते हैं-

हे नारकी ओ पापी टेढ़ बदन आ

आंखि। चीन्हत उहै मुहम्मद झूठि भरि सब साखि।।

मंझन कृत

‘मधुमालती’ में भी स्त्री एक ओर ‘मोक्ष’ का तो दूसरी ओर ‘भोग’ का पर्याय

मानी गई है। कथानायक मनोहर (जीवात्मा) राजकुमारी (परमात्मा) को प्राप्त करने के

लिए जमीन-आसमान के कुलावे एक कर देता है , किन्तु स्त्री होती मात्र ‘भोग्या’ ही

है-

एक तिल के सुख कारने सरबस

कौन नासाऊ। तिरिया बहुरि अकरम जग..अन की रति पाउ।।

अर्थात चंद लम्हों के सुख के लिए लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर डालते हैं और महा

अपयश का भागी बनते हैं। आगे मंझन स्त्री जाति को पाप का घर और कुल संहारक तक कह

डालते हैं-

पाप केर घर तिरिया जाति,

राखे जो कुल संघाती।[xxviii]

भक्तिकाल के अन्य कवियों की

तरह जायसी आदि सूफ़ी कवियों की रचनाओं में नारी निंदा के स्वर

खूब मिलते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जायसी को स्त्री ह्रदय की अत्यंत गहरी समझ थी।

किसी स्त्री के लिए इससे बड़ा दुःख नहीं हो

सकता कि उसका पति किसी दूसरी स्त्री की चाह में हो। नागमती दुनिया की सबसे

दुखियारी स्त्री है। नागमती के हाहाकार को जिस संवेदनशीलता और संगीदगी के साथ

जायसी ने बुना है वह उनका स्त्री के प्रति अथाह करुणा का परिचायक है। नागमती की

असीम वेदना उन हजारों-हजार भारतीय स्त्रियों की समवेत वेदना है जो पति की उपेक्षा

का शिकार बनती हैं। पितृसत्तात्मक संरचना में वह अंतहीन प्रतीक्षा के अलावा कुछ कर

भी नहीं सकती। समाज में यत्र-तत्र ऐसी स्त्रियाँ मिल जाती हैं जो अनंत प्रतीक्षा

करती वृद्धा हो जाती हैं और पूजा, व्रत, उपासना करते-करते एक दिन पति प्राप्ति की

अभिलाषा लिए मर-खप जाती हैं। जब रत्नसेन पद्मावती को लेकर चित्तौड़ आता है और पहली

बार नागमती से मिलने जाता है तो नागमती की स्थिति अत्यंत विडम्बनापूर्ण हो जाती है।

पति वापस तो आ गया है लेकिन साथ में सौत भी ले आया है। वह खुश हो या दुखी। वह

रत्नसेन से कहती है कि तुम मुझसे परिहास करने क्यों आए हो? तुम्हें रूपवती मिल गई

तो तुम्हारा मुख बिजली के समान चमक रहा है और मेरे मुख से सावन बरस रहा है-

काह हँससि तू मोसो किए जो और

सों नेह। तोहि मुख चमके बीजुरी मोहि मुख

बरसै मेहु।।

जायसी ने नागमती विरह में

अपनी सारी करुणा उड़ेल दी है। वैसे इस विरह में भी

पितृसत्ता की पूरी गुंजाइश बनती है। पद्मावती के चित्रण में जायसी ने स्त्री के कई

रूपों का वर्णन किया है। रूपों की यह विविधता जायसी की विलक्षण स्त्री-दृष्टि का

परिचायक है। विजयदेव नारायण साही के शब्दों में एक पद्मावती वह है जिसके नख-सिख

का वर्णन हीरामन करता है, एक पद्मावती वह है बाग़ में प्रथम दर्शन के साथ रत्नसेन

को बेहोश देखकर उसकी छाती पर लिखती है ‘बुद्धू एक जलवे में टें बोल गया, ऐसे कहीं

पद्मावती को पाया जाता है’, एक पद्मावती वह है जो सुबह माँ के सामने सुकुड़ी,

कुम्हलायी, सुहागिन बिटिया बनकर बैठी है और माँ उसके बालों को चूमती है और

न्योछावर फेरती है, एक पद्मावती वह जो राघव चेतन को कुपित होकर जाता देख व्यवहार

बुद्धि से झरोखे से कंगन फेकती है जब राघव चेतन उसकी झलक देखकर मूर्छित हो जाता है

तो हंसकर बोलती है ‘कमबख्त जिसे देखो वही मुझे देखकर मरा फिरता है।’ एक पद्मावती

वह है जो सौत से लड़ने के लिए पहले तो चतुर कवियों की भांति श्लेष भरी गालियाँ देती

है और फिर गरदनियाँ देकर गुँथ जाती है। एक पद्मावती वह है जो चंचल लड़की की तरह महल

में आए हुए सुल्तान को देखने का लोभ नहीं छोड़ पाती और अपनी विपत्ति खुद बुलाती है।

एक पद्मावती वह है जो गुस्से में भरकर देवपाल की कुटनी की नाक-कान कटवाकर बाहर

निकलवा देती है। एक और पद्मावती है जो सधी हुई गरिमा के साथ अभावग्रस्त राजमहिषी

की भांति रूठे हुए गोरा बादाल को मनाने जाती है। और एक आख़िरी पद्मावती वह भी है जो

रत्नसेन की चिता के चारों ओर भंवर देकर रत्नसेन का आलिंगन करके चिता पर लेट जाती

है। जलकर राख हो जाती है, लेकिन उसके शरीर से एक मरोड़ भी नहीं पैदा होती।[xxix]

पद्मावती का इतना सहज, सरल और विशेष रूप उसके परमात्मा रूप को प्रश्नांकित ही

नहीं करता बल्कि उसे मात्र एक काव्य परम्परा की परिपाटी भर सिद्ध करता है।

पद्मावती के चित्तौड़ आते ही उसका परमात्मा वाले महात्म्य को जायसी तोड़-फोड़ डालते

हैं। उसके अनोखे और रहस्यमयी व्यक्तित्व को जायसी भरभरा कर गिरा देते हैं। यही जायसी

होने की सार्थकता है और अर्थवत्ता भी, साथ ही एक बड़े कवि की पहचान भी।

स्त्री पीड़ा की मार्मिक

अभिव्यक्ति सूफ़ी कवि अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को

मिलता है। खुसरो की कविता ‘सुन बाबुल मेरे’ स्त्री की असाहयता की करुण व्यंजना है-

हम तो बाबुल तेरे खेतों की

चिड़िया,

चुग्गा चुगत उड़ि जाऊं

भारतीय प्रेमाख्यान परम्परा

में कोई महत्वपूर्ण कवयित्री नहीं हुईं किन्तु सामान्य

सूफ़ी धारा में आयशा और राबिया (714-801) का स्थान अत्यंत सम्माननीय

है। राबिया अत्यंत दरिद्र परिवार से थीं और बचपन में ही उनके माता-पिता गुजर गए थे।

उनका सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम यह था कि वह शादी नहीं कीं। इस्लाम में शादी न करना

सबसे बड़ा कुफ़्र माना जाता है। राबिया में स्त्री-मुक्ति के आरम्भिक स्वर को देखा

जा सकता है। वह अल्लाह को छेड़ने तक से बाज

नहीं आतीं हैं-

क्यों अल्लाह को छेड़े न?/ क्यों

न उनके साथ शरारत करें?

क्यों न समझें उस आजादी को

जिस आजादी में ‘वो’ हैऔर जिस

आज़ादी में ‘वो’ हमें

देखना चाहता है।...

चलो ऐसे सज़दा करें कि/ सब

दीवारें गुम हो जाए

जहाँ मस्ती अपने आप में ऐसे

ढले / कि खुदी गुम हो जाए।

राबिया की प्रश्नाकुलता,

आज़ादी की चाहत और दीवारों को ख़त्म करने की आकांक्षा सम्पूर्ण सूफ़ी साहित्य में

स्त्री-प्रश्न के सन्दर्भ में विरल, गरिमापूर्ण और अनोखा है।

सूफ़ी काव्य के सम्बन्ध में

एक मिथ यह भी प्रचलित है कि सूफ़ी संतों ने परमात्मा की

परिकल्पना स्त्री रूप में की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि हिन्दी आलोचकों ने इसे

मसनवी शैली का प्रभाव बताया। किन्तु यह आधा-अधूरा सत्य है। यह तो सही है कि भारतीय

प्रेमाख्यान परम्परा में मुल्ला दाउद, जायसी, मंझन और कुतुबन आदि ने परमात्मा की

परिकल्पना स्त्री रूप में की है। किन्तु मसनवी-सूफ़ी प्रभाव या प्रेरणा के इनलोगों

ने ऐसा नहीं किया है। क्योंकि सूफ़ी काव्य में परमात्मा की परिकल्पना किशोर (पुरुष)

रूप में की गई है। इस किशोर प्रेम को सूफ़ी परम्परा में अमरदपरस्ती कहा गया

है। किशोर रूप में परमात्मा की परिकल्पना

पर सूफ़ी साहित्य में गंभीर विचार-मंथन भी हुआ है। क्योंकि इस वज़ह से बहुत सारी

विकृतियाँ सामाज और खानकाह में फ़ैल गई थी।

सूफ़ियों ने जिसकी परिकल्पना की अमीर-उमराओं ने उसे यथार्थ का अमली जामा पहना दिया।

सामंतों के हरम में सुन्दर किशोर खोजे जाने लगे। ऊपर जिन सूफ़ी संत शेख़ अब्दुल

कद्दूस की बात की गई है, वे भी परमात्मा की परिकल्पना किशोर रूप में की है।

इस सन्दर्भ में सूफ़ियों का

कहना है कि प्रेम में स्त्री-पुरुष का प्रेम तो

साधारण सी बात है, लेकिन ‘अहं’ पर विजय पाने के लिए युवा के प्रति प्रेम अधिक

उपयुक्त है। इस सम्बन्ध में जो दलील सूफ़ी साधक पेश करते हैं, उसमें उसका

स्वार्थ होता है और सुन्दर युवा के प्रति

जो प्रेम होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता। विकारहीन होने के कारण यह स्वार्थ पर

और बुद्धि पर विजय पाने में अधिक सहायक सिद्ध होता है।[xxx]

सूफ़ी खानकाहों में बढ़ती

अमरदपरस्ती उन दिनों खासे चिंता का विषय था। सूफ़ी विद्वान् और साधक असरफ़ अली थानवी

‘शरीयत और तरीकत’ नामक पुस्तक में लिखते हैं, आजकल अमरदपरस्ती आम होती जा

रही है। यह कार्य हाराम होने से आगे है: कुछ लोग ऐसे हैं जो वासानाओं से मुक्त

अवश्य हैं, पर प्रायः उनमें से ऐसे हैं जो नज़रबाज़ी के रोग से पीड़ित हैं। उन्हें

मालूम होना चाहिए की ज़िना आँख से भी होती है और यह भी हाराम है, इसलिए निग़ाह की

हिफ़ाज़त भी जरूरी है।[xxxi]

इसमें ध्यान देने की बात यह है की भारतीय प्रेमाख्यान काव्य इन विकृतियों से

बचा रहा।

साहित्य की प्रत्येक धारा की

अपनी सीमा और संभावना होती है। जरूरत किसी भी धारा

की न तो अतिरिक्त महिमामंडन करने की है और न ही उसे हीन दिखाने की। प्रत्येक धारा

को उसकी द्वंद्वात्मकता और उसके अंतर्विरोध के साथ देखने की कोशिश की जानी चाहिए

और उसमें से मनुष्यता की खोज की जानी चाहिए। सूफ़ी साहित्य का भण्डार अत्यंत विशाल

है, जिसमें सैकड़ों ऐसे सूफी कवियों का नाम लिया जा सकता है जिनकी कविताएँ दुनिया

भर में लोकप्रियता के सर्वथा नए मानदंड स्थापित किये। इन कविताओं ने विश्व मानव

कल्याण को विस्तारित करने में महती भूमिका निभायी है। नफ़रत और हिंसा का विलक्षण

प्रति रचना संसार है ये कविताएँ। सूफ़ी संतों की रचनाएँ, उनके निर्मल विचार और उनके

सत्कर्म इस मिथ को तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं कि मुस्लिम चित्तवृत्ति आक्रमणकारी

होती है और जहाँ भी वे गए ताकत और तलवार की जोर पर गए। इसके विपरीत यह सच है कि ये

मुस्लिम सूफ़ी कवि पूरी दुनिया में शांति, अहिंसा और भाईचारे का मधुर संदेश लेकर गए

। सत्ता संस्थानों के नुकीले नख-दन्त के ये शिकार हुए, क्षत-विक्षत हुए, इन्हें

दमित करने का कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं गया। कितने सूफ़ी कवियों ने अपनी जान की

परवाह किये बगैर समता, समानता और स्नेह का पैग़ाम पूरी दुनिया में फैला दिया। आज

जिस तरह पूरे विश्व में धर्म के नाम पर विष-वमन किया जा रहा है, ये सूफ़ी कविताएँ

हमें राह दिखला सकती हैं और हमारे ‘शिक्षित-बौद्धिक’ आँखों पर से धर्म की वाह्य

पट्टियां उतारकर प्राणी मात्र से प्रेम का पाठ पढ़ने की दिशा में प्रेरित कर सकतीं

हैं- मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी।

सन्दर्भ

[i]

सुधीश

पचौरी, तीसरी परम्परा की खोज, राजकमल प्रकाशन-2019, पृष्ठ 19 (फूको के इस कथन को

पचौरी जी ने ब्रुक टॉमस के लेख ‘न्यू हिस्ट्रीसिज्म एंड अदर ओल्ड फेशंड टोपिक्स’

से उद्धृत किया है)

[ii]

पुरुषोत्तम

अग्रवाल, अकथ कहानी प्रेम की, राजकमल प्रकाशन-2009,पृष्ठ 362

[iii]तनवीर

अंजुम, द सिमबायोटिक रिलेशनशिप ऑफ़ सूफ़िज्म एंड पोलिटिक्स

इन द इस्लामिक साउथ एशिया, जर्नल ऑफ़ द

रिसर्च सोसाइटी ऑफ़ पाकिस्तान, वॉल्यूम 53, संख्या 1, जन-जून 2016, पृष्ठ 96

[v]

तनवीर

अंजुम, द सिमबायोटिक रिलेशनशिप ऑफ़ सूफ़िज्म एंड पोलिटिक्स इन द इस्लामिक साउथ

एशिया, जर्नल ऑफ़ द रिसर्च सोसाइटी ऑफ़

पाकिस्तान, वॉल्यूम 53, संख्या 1, जन-जून 2016, पृष्ठ 99

[vi]

मुहम्मद

अली लतफी, दारा शिकोह, सफीनात अल-औलिया, उर्दू तर्जुमा, दूसरा संस्करण, करांची,

नफिस एकेडमी, 1961, पृष्ठ 241

[vii]

अमीर

खुसरो, नुह सिपेहर- अनुवादक- खलजीकालीन भारत ,सैयद अतहर अब्बास रिज़वी, इतिहास

विभाग, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1955, पृष्ठ 178

[viii]

उपरियुक्त

[ix]

अमीर खुसरो,मिफताहुल फुतूह- अनुवाद-खलजीकालीन

भारत-सयैद अतहर अब्बास रिजबी, पृष्ठ 160

[x]

अमीर

खुसरो,खजाइनुल फुतूह- अनुवादक- खलजीकालीन भारत ,सैयद अतहर अब्बास रिज़वी, इतिहास

विभाग, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1955, पृष्ठ 160

[xi]

उपरियुक्त,

पृष्ठ 166

[xii]

सैयद

अतहर अब्बास रिज़वी, मकतूबाते कद्दूसिया, अनुवाद- अलखबानी- सैयद अतहर अब्बास रिज़वी,

भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़, 1971 पृष्ठ 76

[xiii]

उपरियुक्त

[xiv]

सैयद

अतहर अब्बास रिज़वी,मकतूबाते कद्दूसिया, अनुवाद- अलखबानी- भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़, 1971 पृष्ठ 78-79

[xv]

शेख़

अब्दुल कद्दूस गंगोही, रुश्दनामा- अनुवाद अलखवानी- सैयद अतहर अब्बास रिजवी, भारत

प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़, 1971 पृष्ठ 137

[xvi]

शेख़

अब्दुल कद्दूसी के पुत्र रुक्नुद्दीन भी बड़े नामी ख्यातनामा सूफ़ी थे| 1576 में

इनकी मृत्यु हुई| रुश्दनामा की टीका

उन्होंने ही लिखी है|

[xvii]

सैयद अतहर

अब्बास रिज़वी,लताएफे कद्दूसी, अनुवाद- अलखबानी- भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़, 1971

पृष्ठ 82

[xviii]

सैयद

अतहर अब्बास रिज़वी,अलखबानी- भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़, 1971 पृष्ठ 43

[xix]

उपरियुक्त,

पृष्ठ 46

[xxi]

डॉ कौसर

यज़दानी,सूफ़ी दर्शन एवं साधना- जेन्यून पब्लिकेशन एंड मीडिया प्रा. लि., नई

दिल्ली-1987,पृष्ठ 4

[xxii]

उपरियुक्त,

पृष्ठ 4

[xxiii]

उपरियुक्त

[xxiv]

सुरेन्द्र

सिंह कोहली, बुल्लेशाह- सुरेन्द्र सिंह कोहली, साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली, पृष्ठ

97

[xxvi]

के

दामोदरन,भारतीय चिंतन परंपरा- पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ 305

[xxvii]

उपरियुक्त,

पृष्ठ 306

[xxviii]

स- डॉ

वकारुल हसन सिद्दीकी, (संपादन) मधुमालती-मंझन, सम्पादक- डॉ वकारुल हसन सिद्दीकी,

रामपुर लाइब्रेरी, रामपुर, पद 125

[xxix]

विजयदेव

नारायण साही, जायसी- पृष्ठ 104-105

[xxx]डॉ कौसर

यज़दानी, सूफ़ी दर्शन एवं साधना- जेन्यून पब्लिकेशन एंड

मीडिया प्रा. लि., नई दिल्ली-1987,पृष्ठ 181

[1]

सुधीश

पचौरी, तीसरी परम्परा की खोज, राजकमल प्रकाशन-2019, पृष्ठ 19 (फूको के इस कथन को

पचौरी जी ने ब्रुक टॉमस के लेख ‘न्यू हिस्ट्रीसिज्म एंड अदर ओल्ड फेशंड टोपिक्स’

से उद्धृत किया है)

[1]

पुरुषोत्तम

अग्रवाल, अकथ कहानी प्रेम की, राजकमल प्रकाशन-2009,पृष्ठ 362

[1]तनवीर

अंजुम, द सिमबायोटिक रिलेशनशिप ऑफ़ सूफ़िज्म एंड पोलिटिक्स

इन द इस्लामिक साउथ एशिया, जर्नल ऑफ़ द

रिसर्च सोसाइटी ऑफ़ पाकिस्तान, वॉल्यूम 53, संख्या 1, जन-जून 2016, पृष्ठ 96

[1]सैयद यासीन

अली निजामी, अल किताब,उर्दू तर्जुमा अदब अल मुरिदीन, लाहौर,

1997, पृष्ठ 36-37

[1]

तनवीर

अंजुम, द सिमबायोटिक रिलेशनशिप ऑफ़ सूफ़िज्म एंड पोलिटिक्स इन द इस्लामिक साउथ

एशिया, जर्नल ऑफ़ द रिसर्च सोसाइटी ऑफ़

पाकिस्तान, वॉल्यूम 53, संख्या 1, जन-जून 2016, पृष्ठ 99

[1]

मुहम्मद

अली लतफी, दारा शिकोह, सफीनात अल-औलिया, उर्दू तर्जुमा, दूसरा संस्करण, करांची,

नफिस एकेडमी, 1961, पृष्ठ 241

[1]

अमीर

खुसरो, नुह सिपेहर- अनुवादक- खलजीकालीन भारत ,सैयद अतहर अब्बास रिज़वी, इतिहास

विभाग, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1955, पृष्ठ 178

[1]

उपरियुक्त

[1]

अमीर खुसरो,मिफताहुल फुतूह- अनुवाद-खलजीकालीन

भारत-सयैद अतहर अब्बास रिजबी, पृष्ठ 160

[1]

अमीर

खुसरो,खजाइनुल फुतूह- अनुवादक- खलजीकालीन भारत ,सैयद अतहर अब्बास रिज़वी, इतिहास

विभाग, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1955, पृष्ठ 160

[1]

उपरियुक्त,

पृष्ठ 166

[1]

सैयद

अतहर अब्बास रिज़वी, मकतूबाते कद्दूसिया, अनुवाद- अलखबानी- सैयद अतहर अब्बास रिज़वी,

भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़, 1971 पृष्ठ 76

[1]

उपरियुक्त

[1]

सैयद

अतहर अब्बास रिज़वी,मकतूबाते कद्दूसिया, अनुवाद- अलखबानी- भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़, 1971 पृष्ठ 78-79

[1]

शेख़

अब्दुल कद्दूस गंगोही, रुश्दनामा- अनुवाद अलखवानी- सैयद अतहर अब्बास रिजवी, भारत

प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़, 1971 पृष्ठ 137

[1]

शेख़

अब्दुल कद्दूसी के पुत्र रुक्नुद्दीन भी बड़े नामी ख्यातनामा सूफ़ी थे| 1576 में

इनकी मृत्यु हुई| रुश्दनामा की टीका

उन्होंने ही लिखी है|

[1]

सैयद अतहर

अब्बास रिज़वी,लताएफे कद्दूसी, अनुवाद- अलखबानी- भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़, 1971

पृष्ठ 82

[1]

सैयद

अतहर अब्बास रिज़वी,अलखबानी- भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़, 1971 पृष्ठ 43

[1]

उपरियुक्त,

पृष्ठ 46

[1][1]

रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य और संवेदना

का विकास, लोकभारती प्रकशन, 1986, पृष्ठ 43

[1]

डॉ कौसर

यज़दानी,सूफ़ी दर्शन एवं साधना- जेन्यून पब्लिकेशन एंड मीडिया प्रा. लि., नई

दिल्ली-1987,पृष्ठ 4

[1]

उपरियुक्त,

पृष्ठ 4

[1]

उपरियुक्त

[1]

सुरेन्द्र

सिंह कोहली, बुल्लेशाह- सुरेन्द्र सिंह कोहली, साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली, पृष्ठ

97

[1]चन्द्रबली

पाण्डे, तसवुफ्फ़ अथवा सूफ़ीमत – भारत प्रकाशन मंदिर,

बनारस, 1948, पृष्ठ 166-167

[1]

के

दामोदरन,भारतीय चिंतन परंपरा- पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ 305

[1]

उपरियुक्त,

पृष्ठ 306

[1]

स- डॉ

वकारुल हसन सिद्दीकी, (संपादन) मधुमालती-मंझन, सम्पादक- डॉ वकारुल हसन सिद्दीकी,

रामपुर लाइब्रेरी, रामपुर, पद 125

[1]

विजयदेव

नारायण साही, जायसी- पृष्ठ 104-105

[1]डॉ कौसर

यज़दानी, सूफ़ी दर्शन एवं साधना- जेन्यून पब्लिकेशन एंड

मीडिया प्रा. लि., नई दिल्ली-1987,पृष्ठ 181

[1]

उपरियुक्त

(तद्भव 39 में प्रकाशित)

बहुत दिनों बाद ऐसी रचनात्मक आलोचना पढ़ने को मिली। सूफी साहित्य के राग और द्वेष से ऊपर उठकर समग्रता में द्वंद्वात्मक रूप से तथ्यों को रखा गया है। कमलानंद जी को बधाई। मध्यकालीन साहित्य के वे गहरे अध्येता हैं, हिंदी आलोचना को उनसे काफी कुछ मिलेगा।

ReplyDeleteआपको आलेख अच्छा लगा , जानकर प्रसन्नता हुई। शुक्रिया।

Deleteसूफी कविता को आधुनिक विमर्शो के केंद्र में लाना आज के समय की जरूरत है,क्योंकि मध्यकालीन समय के सत्तातंत्र, धार्मिक वर्चस्व के ढांचों और सांस्कृतिक वर्चस्व की लड़ाई को जानने के लिए सूफ़ी कविता और फ़ारसी लिपि द्वार हो सकता है।आपके शोधालेख ने इस द्वार को खड़काने का काम किया है। मध्यकालीन साहित्य आंदोलन को आपने सही ही सांस्कृतिक आंदोलन करार दिया है। भक्ति कविता के संदर्भ में धर्म,भक्ति और प्रेम के घालमेल को जिस तटस्थता के साथ अलगाया गया है वह शोधार्थियों के लिए अनुकरणीय है। धर्मसत्ता और राजसत्ता के गँठजोड़ के संदर्भ में हमें सूफियों की सत्ताई निकटता को लेना चाहिए क्योंकि इनकी उपस्थिति एक धार्मिक नेता के रूप में भी हमेशा से रही है। ये लेख और इससे जुड़े संदर्भ न केवल हिंदी साहित्य के शोधार्थियों बल्कि मध्यकालीन समय और समाज में रुचि रखनेवालों के लिए भी जरूरी खुराक की तरह है। हिंदी आलोचना में एक सामयिक हस्तक्षेप के लिए आपको बधाई।

ReplyDeleteबहुत उम्दा आलेख ... सूफी संत के बारे में कुछ नयी जानकारी भी मिली। बहुत - बहुत आभार सर...।

Deleteयह आलेख सूफी साहित्य को समझने की एक नई दृष्टि देता है। बहुत बधाई!

ReplyDelete