लोकगाथा का सामाजिक-सांस्कृतिक सन्दर्भ

लोकगाथा का सामाजिक-सांस्कृतिक

सन्दर्भ

जनसमूह के व्यापक अनुभव और उनकी

आकांक्षाओं की लंबी तथा क्रमिक कथात्मक अभिव्यक्ति ही लोकगाथा है। समाज में जब निम्न वर्णों को शास्त्रीय और नागरिक साहित्य, संगीत और कला के माध्यमों से सायास अलग रखने की चेष्टा की

गई होगी तब उन्होंने अपने लिए इतिहास, मिथ, यथार्थ, कल्पना आदि के

समिश्रण से लोकगाथाओं का सृजन किया होगा। अधिकांश लोकगाथाओं को गानेवाले, अभिनीति करनेवाले और देखनेवालों की पृष्ठभूमि की जब पड़ताल की जाती है तो उक्त

स्थापनाएँ सही प्रतीत होती हैं। सामान्यतया देखा गया है कि निम्न जाति और दलित वर्ग ही इन लोकगाथाओं में विशेष

आनंद लेते हैं। अपवादस्वरूप

कुछ अभिजात वर्ग भी इसमें आनंद लेते हैं, लेकिन ‘आउटसाइडर’ की तरह। मैथिली भाषा-भाषी क्षेत्र में उत्सव विशेष पर जब कई-कई

रातों तक धारावाहिक लोकगाथाएँ मंचित होती होती रहती हैं तब दलित जनसमूह उन

लोकगाथाओं को देखता कम, जीता और भोगता

अधिक है। उनका यह

‘इंवोल्वमेंट’ इस तथ्य का परिचायक है कि ये लोकगाथाएँ सिर्फ़ मिथ और कल्पनाएँ नहीं

हैं बल्कि इसमें इतिहास और यथार्थ के अंश भी हैं। कोई साजिशपूर्ण षडयंत्र लंबे समय से चला आ रहा है जो दलित

शौर्य और सौन्दर्य से भरे इन लोकगाथाओं को मिथ और काल्पनिक सिद्ध करने पर आमदा है।

लोकगाथाओं में

दलित शौर्य और सौन्दर्य

कहने की आवश्यकता नहीं कि अधिकांश लोकगाथाओं के नायकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि निम्न जाति और दलित वर्ग की है। इन नायकों का शौर्य और पराक्रम ही नहीं बल्कि गुण और सदाशयता भी किसी शास्त्रीय और उच्च कुल, गोत्र, मूल के नायकों से कमतर नहीं है। दरअसल समाज में उनकी हीन और दयनीय स्थिति के प्रतिक्रयास्वरुप अपनी जाति में नायकों का सृजन उनके लिए जीवन-मरण का सवाल था। दूसरी तरफ़ इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चूँकि व्यवहार में उस समय पराक्रम दिखाना उनके लिए दिवास्वप्न था, फलस्वरूप उन्होंने ऐसे लोक नायकों की श्रृष्टि की जिनमें अपार साहस, शौर्य और पराक्रम था। इतना ही नहीं सार्वजनिक मंदिरों पर इनके लिए लगी ‘प्रवेश निषेध’ की तख्तियों ने इन लोक नायकों को लोक देवता के रूप में पूजने के लिए प्रेरित किया होगा।

बिहार में

प्रचलित कुछ लोकगाथाओं की और अगर हम ध्यान दें तो इस तथ्य से हमारा सहज

साक्षात्कार हो जाता है। सलहेस और

कालीदास लोकगाथा का नायक जहाँ ‘दुसाध’ जाति का है वहीं दुलरादयाल का नायक ‘मलाह’

जाति का, दीनाभद्री में ‘मुसहर’, छेछ्नगाथा में ‘डोम’, लाल महाराज और

लुकेसरी देवी में ‘’चमार, गरीब दयाल

सिंह में ‘नटुआ’ और लोरिकगाथा में ‘गोप ‘समाज के नायकों का अद्भुत शौर्य और

सौन्दर्य को देकने को मिलता है।

इन निम्न

जातियों के नायकत्व में रची रचनाओं को भला साहित्य का दर्ज़ा क्योंकर मिलता? ‘पवित्र’ शिष्ट काव्य को दूषित-प्रदूषित होने का खतरा जो था!

इसलिए शिष्ट साहित्य में इन लोकगाथाओं की अनुगूँज न के बराबर है। हिन्दी साहित्य में भी नहीं और अन्य क्षेत्रीय भाषा के

साहित्य में नहीं। आचार्य

रामचन्द्र शुक्ल ने आदिकाल को खींच-तानकर ‘वीरगाथा’ तो सिद्ध कर दिया लेकिन एक भी

प्रामाणिक और सम्पूर्ण वीरकाव्य वे खोज नहीं पाए। जिन रचनाओं को उन्होंने वीरकाव्य के रूप में पहचान की वे

वीरकाव्य से अधिक श्रृंगार और भक्तिकाव्य प्रमाणित हुए। एकमात्र वीरकाव्य ‘पृथ्वीराजरासो’ को उन्हें स्वयं ‘जाली

ग्रन्थ’ कहना पड़ा। दूसरी तरफ़

लोकगाथाओं में वीरता और पराक्रम की ओर साहित्याचार्यों की ‘दिव्य’ दृष्टि नहीं जा

सकी। माना कि ये लोकगाथाएँ खड़ीबोली

हिन्दी में नहीं रची गईं किन्तु आदिकाल और भक्तिकाल की कौन-सी रचनाएँ खड़ीबोली में

रची गईं हैं? यह भी सही है कि लोकगाथाओं का

रचनाकाल और रचनाकार निश्चित नहीं हैं। लेकिन इसमें तो किसी को संदेह नहीं कि ये लोकगाथाएँ आदिकाल से पूर्व की हैं। जहाँ तक प्रश्न रचनाकार का है तो अपेक्षाकृत रचना महत्वपूर्ण

होती है, रचनाकार नहीं। ‘रामचरितमानस’ का रचनाकार अज्ञात भी होते तो तो उसका मूल्यांकन न करना भारी

साहित्यिक भूल होती। कितनी बड़ी

विडम्बना है कि सीमा-विस्तार और कन्याहरण के

लिए छल-छद्म से किये गए कामातुर युद्ध और उस युद्ध का चांदी के सिक्के के लोभ में

भाट द्वारा किया गया यशोगान वीरगाथा की उपमा पाता रहा और दूसरी तरफ़ जीवन से जुड़ी

वीरता और मन प्राणों को बाँध लेने वाला पराक्रम उपेक्षित रह गया।

समकालीन

साहित्य में दलित चेतना की पड़ताल अपने शुमार पर है। लेकिन इन लोकगाथाओं के दलित नायकों की सुधि यहाँ भी नहीं ली

जा रही। कठिनाई यह है कि दलित-साहित्य

की पहली शर्त ही जब यह हो कि उसका रचनाकार दलित हो, तो फिर ऐसी रचनाओं पर विमर्श कैसे संभव है जिसके रचनाकार अज्ञात हैं। इस दृष्टि से लोकगाथाओं की स्थिति ‘नो मेंस लैंड’ की हो गई

है। अगर शोध से यह पता चल जाए कि लोकगाथाओं के रचनाकार दलित

हैं तो फिर दलित आलोचक इसे हाथों-हाथ

ले लेगें। लेकिन कदाचित ये दलित रचनाकारों की रचना नहीं निकली तो फिर

इनकी ओर आँख उठाकर देखनेवाला कोई नहीं।

लोकगाथाओं में

निम्नजाति के शौर्य और सौन्दर्य को उदाहरणस्वरुप यहाँ एक मैथिली लोकगाथा लोरिकाइन (यह लोकगाथा अन्य भाषाओं में भी खूब लोकप्रिय

है) के माध्यम से समझने की चेष्टा की जायेगी। लोरिकाइन का नायक लोरिक हल चलानेवाला और गाय चरानेवाली का पुत्र है। मृच्छकटिक के अतिरिक्त सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य और

आदिकालीन हिन्दी साहित्य में कदाचित ऐसा कोई नायक नहीं जो अवतार, राजा या राजकुमार नहीं है। लोरिक न तो किसी राजा या सामंत का आश्रित है और ना ही सिद्ध

महात्मा अथवा चमत्कारी। अपनी सारी दुर्बलता और सबलता के

साथ दुःख-सुख का एहसास करता एक अत्यंत साधारण मनुष्य किन्तु असाधारण योद्धा है। शायद ही ऐसा कोई महाकाव्य हो जिसका नायक इतना साधारण मनुष्य

हो।

लोरिकाइन दो

सामंतों या दो राजाओं के बीच की युद्ध-गाथा नहीं है। यह सामंतों के अत्याचार और उससे पीड़ित लोगों की व्यथा के

विरुद्ध एक साधारण लोक नायक की युद्ध-गाथा है। यही चेतना लोरिकाइन को आधुनिक और विशिष्ट बनाती है। इस गाथा में नायक लोरिक ने जितने भी युद्ध किये हैं वे सभी

सामंत, व्यभिचारी, मद्यपी, लोकउत्पीड़क और खल स्वभाव के हैं। लोरिक का युद्ध न तो किसी सुन्दरी के लिए था और न ही

सीमा-विस्तार के लिए। ध्यान देने की

बात है कि पूर्व के सभी शिष्ट साहित्य (संस्कृत, हिन्दी और मैथिली) के नायकों के युद्धों में शौर्य और अपराध में कोई विशेष

अंतर न था। क्योंकि

सामंती मानसिकता के अनुसार साधारण व्यक्ति द्वारा अपहरण और हत्या जहाँ अपराध की

कोटि में था वहीं राजा के लिए यह कार्य

शौर्य माना जाता था। शिष्ट साहित्य

के नायक कन्या-हरण अपने स्वार्थ और प्रयोग हेतु करते किन्तु लोरिकाइन के नायक

लोरिक ने कितनी पीड़ित स्त्रियों को सामंतो की चंगुल से मुक्त किया किन्तु अपने व्यवहार

में लाने का यहाँ सवाल ही नहीं था।

लोरिक की

अंतिम इच्छा थी ‘रण-संग्राम’ में विजयी होना और वीर-गति को प्राप्त करना। ‘रण-संग्राम’ शब्द यहाँ गंभीर ऐतिहासिक अर्थ रखता है। लोकगाथा से सुप्रसिद्ध विद्वान ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म के अनुसार, “कई गाँवों के लोगों द्वारा

सामूहिक रूप से किसी अनाचार या आक्रमण का मुकाबला रण-संग्राम’ कहलाता था। कई गाँवों के लोग एक उद्देश्य से साझे काम के लिए बगैर सेना के जो युद्ध करते हैं, वह है रण-संग्राम। धीरे-धीरे ‘रण’ शब्द हट गया और संग्राम शब्द सभी तरह के युद्ध के लिए रूढ़ हो

गया।” [i] लोरिक इसी

अर्थ में लोक नायक था क्योंकि उसने जितने भी युद्ध लड़े बगैर सेना के अपने कुछ

ग्रामीण साथियों के साथ। फलस्वरूप इस

विजेता वीर को प्रचुर जनसहानुभूति, जनसहयोग और जन-उत्साह मिला होगा और वह ग्रामीणों के मुक्तिदाता के रूप में

पूजा जाता रहा होगा।

लोरिकाइन

लोकगाथा बुन्देलखण्ड से लेकर बंगाल तक

कई भाषाओं के लोककंठ में रची-बसी है। मैथिली लोरिकाइन में लोरिक का शौर्य देखते ही बनता है-

निशि राति मे

राजा हरवा /उठलई रे चाहाय

मार-मार के

मारू डंका /देलकई रे बजबाय

एरही बाजा

बाजई रे /तुरही घमासान

भोर होइत जे

करत ई ककरौ/नगरी के समसान

हिन-हिन-हिन-हिन

घोड़ा हिन कई /हाथी करई चिंघाड़

अकुना-मकुना

कै लरियाबै/सोलह सौ दंतार

लोरिकाइन की

एक ख़ास विशेषता यह है कि यहाँ शौर्य केवल पुरुषो में ही नहीं है बल्कि स्त्रियाँ

भी शौर्य और पराक्रम के भरी हुईं हैं। शिष्ट साहित्य की तरह यहाँ की स्त्रियाँ सिर्फ़ सजावट की वस्तु नहीं हैं। लोरिकाइन की सभी स्त्री पात्रों यथा चनैन, सुनैना, मांजरि का

अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। नायक लोरिक तो साक्षर भी नहीं है किन्तु राजकुमारी चनैन पढ़ी-लिखी और राजकाज के

दाव-पेंच में पूरी दक्ष है। नायिका मांजरि एक बार बलात्कारी सामंत पर क्रोधित होकर रणचंडी का रूप धारण कर

लेती है-

रोइयाँ किन को

भगन ने हेतनि/भगवतीक प्रतापसँ

शत्रु समन

हेतई मेदनी पर /नारी सत्तक दापसँ

जइ खंडा के

कहनो पट्ठा/नईं सकइ टसकाइ

तइ खंडा के

कोअया सुन्नरि/फूल बूझि लेलनि उठाय

लोरिकाइन

मूलतः वीर-काव्य है इसका सौन्दर्य पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। गाथा में सौन्दर्य सृष्टि हेतु नायक लोरिक को महा पराक्रमी

योद्धा के साथ-साथ श्रेष्ठ नर्तक भी बनाया जाता है। योद्धा और नर्तक का अद्भुत सामंजस्य लोरिक में देखते ही

बनता है। लोकगाथाओं के काव्य-सौन्दर्य

पर विद्वानों की नजर कम गई है। यहाँ नायिका मांजरि का सौन्दर्य वर्णन कितना मानवीय है-

बिजुरि रेह सन

पातर-छीतरि/सिनुर बोरल सन गाल रे

से सिन्नुर

काजर पर पसरल / नील नयन किछु लाल रे।

सुगबा नाक पान

पर हुलसल/ठोर से पातर पान रे

झम्मर-झम्मर

चलई धनी/ उगला सुरुज मलान रे

गाथा में

लोरिक और राजकुमारी चनैन का रोमांस –प्रसंग इसके सौन्दर्य पक्ष को कई गुना बढ़ा

देता है, “लोरिक सिंह की तरह चल रहे हैं जब कि चनैन हथिनी की चाल चल

रही है, लोरिक दंतार हाथी के समान झूम रहे हैं तो चनैन मयूर की तरह ‘फहरा’

रही है। लोरिक के खंडा

(कटरा) से बिजली की चमक पैदा

हो रही है तो चनैन की बिंदी से किरण की आभा फूट रही है। लोरिक की आँख से मद झर रहा है तो चनैन की आँखों से मधु। शिष्ट साहित्य (श्रृंगार साहित्य) से विपरीत यहाँ हम देख

सकते हैं कि किस तरह अश्लील हुए बगैर सम्भोग पूर्व प्रेम, रोमांस का

कितना सघन वर्णन हुआ है।

तात्पर्य यह

कि इन लोकगाथाओं में काव्य-सौन्दर्य के साथ-साथ सामाजिक समस्या तथा शौर्य और

पराक्रम भी है। आवश्यकता है

पूर्वग्रह के बगैर इनकी पड़ताल करने की। ऐसा भी नहीं कि इन लोकगाथाओं को शास्त्रीयता का अमली जामा पहनाया जाए। तब तो इनका अपना सौन्दर्य और अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा । इनके सौन्दर्य शास्त्र को इन्हीं के सौन्दर्यशास्त्रीय

प्रतिमान और इन्हीं की दृष्टि से तलाशा जाना चाहिए। लोकगाथा के अध्येता प्रो. प्रेमशंकर सिंह ने लोरिकाइन को लोक जागरण का पहला

लोक साहित्य कहा है। उनके अनुसार, “इन लोकगाथाओं का वास्तविक मूल्यांकन तभी संभव है जब इन्हें

ब्राह्मणों के देवोन्मुख साहित्य और बुद्ध के संसार त्यागी साहित्य की पृष्ठभूमि

से इतर भारतीय जनसमाज की लोक चेतना के विकास क्रम में देखा जाएगा। तब स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ये गाथाएँ लोकक्रान्ति का

पहला उन्मेष ही नहीं बल्कि के सशक्त कलात्मक और सतत प्रवाहमय रचना है जिसका

एतिहासिक महत्व और उपलब्धि है।”[ii]

इन लोकगाथाओं

में दलित और स्त्री-चेतना के बीज-तत्व तलाशे जा सकते हैं और आज के दलित और स्त्री

चेतना से इनका संबंध बैठाने की

कोशिश भी की जा सकती है। बशर्ते हम युवा दलित आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी के इस मत से सहमत हों कि ये गाथाएँ “किसी विचारधारा के तहत नहीं रची गईं हैं। इनकी वैचारिक व भाषिक बुनावट, तेवर व परिप्रेक्ष्य उसी साझे विश्व-दृष्टि के भीतर हैं जिसमें उत्पीड़कों, वर्चस्ववादियों का भी हिस्सा है। इसलिए ये लोकगीत किसी राजनीतिक घोषणा-पत्र के निर्माण में

प्रत्यक्ष भूमिका तो नहीं निभा सकते लेकिन उस सांस्कृतिक समझ को दुरुस्त करते हुए

पुख्ता बना सकते हैं जिसके आधार पर कोई राजनीतिक कार्यसूची तैयार की जा जाती है, काव्य समाज की संरचना निर्धारित की जाती है।”

लोकगाथा में

स्त्री-चेतना

लोकमन में बसी लोकगाथाओं के रचनाकार

कदाचित विद्वान नहीं थे, सम्भव है वे

साक्षर भी न रहे हों किन्तु उनकी दृष्टि आश्चर्यजनक ढंग से विकासशील और

सम्भावना-सम्पन्न थी। लोकगाथाओं के अधिकांश स्त्री-चरित्र शिष्ट साहित्य की

अपेक्षा अधिक सशक्त और दृढ़-चित्त हैं। यह सर्वविदित है कि संस्कृत और हिन्दी में

प्रारम्भिक साहित्य अपने मूल चरित्र में स्त्री विरोधी रहे हैं। संस्कृत साहित्य में सैद्धान्तिक रूप से ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते’ सदृश्य श्लोक तो गढ़ लिये गए किन्तु व्यवहार अथवा प्रयोग से

इनका कोई सरोकार नहीं रहा।

इस तरह के श्लोकों का वाचन करते

हुए भी लोग अग्निदाता पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा में बाधास्वरूप कन्याभूण की

हत्या निरन्तर करवाते ही रहे हैं। उनके लिए यह पापकर्म नहीं है, क्योंकि ‘पुत्रः प्रयोजनः भार्या।’ पुत्र प्राप्ति जैसे ‘पुण्य-कार्य’ निमित्त उठाए गए सारे कदम ‘धर्म’ की परिधि में ही आते हैं। शिष्ट साहित्य में ‘स्त्री’ शब्द के जितने

पर्यायवाची शब्द हैं यथा कन्या, पत्नी, वामा, आदि, सबके शाब्दिक अर्थ हीनतावाचक हैं। संस्कृत हिन्दी और मैथिली

भाषा के लैंगिक पूर्वाग्रह का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इन भाषाओं में ‘पुरूषार्थ’ शब्द का

स्त्रीलिंग रूप नहीं मिलता। तात्पर्य यह कि स्त्रियों के लिए पुरुषार्थ सदृष्य

कर्म हैं हीं नहीं। सुप्रसिद्ध आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी ने पुरुषार्थ के लिए स्त्रीलिंग शब्द ‘स्त्रीयर्थ’ प्रस्तावित

किया है। इसी अर्थ में इस निबन्ध में लोकगाथाओं में स्त्रीयर्थ की

पड़ताल की चेष्टा की जाएगा।

विगत एक दशक में स्त्री-विमर्श

सम्बन्धी कई अच्छी पुस्तकें प्रकाश में आई हैं। स्त्री की शक्ति और सम्भावनाएँ, उनकी समस्याएँ, उनका उत्पीड़न, उनकी आकांक्षाएँ तथा उनकी सार्थकता आदि को इन पुस्तकों में

गहन और गम्भीर रूप से रेखांकित किया गया है। किन्तु लोकगाथाओं में स्त्री उपस्थिति

का जायजा इन पुस्तकों में नहीं है। सम्भव है लोकगाथाओं को इतिहास और यथार्थ न

मानना इसका प्रमुख कारण रहा है। किन्तु रामायण, महाभारत या

प्राचीन साहित्य के स्त्री चरित्र ही कौन से यथार्थ पात्र हैं, बावजूद इसके प्रसंगवश ही सही ये चरित्र नारी-विमर्श के

केन्द्र में रहे हैं। लोकगाथाओं को इतिहास

और साहित्य की मुख्यधारा से वंचित रखना चिन्ता का विषय है। इस नीति-निर्धारण की

पृष्ठभूमि में जन और अभिजन के द्वन्द्व को समझना आवश्यक है। ध्यान देने के बात यह

है कि भारतीय दर्शन और वांग्मय में स्त्री मात्र जन की परिधि में ही आती है। उच्च

जाति की स्त्रियों की सामाजिक हैसियत भी निम्न जाति से बेहतर नहीं होती।

लोकगाथा वस्तुतः ‘लोक’ और स्त्री

अभिव्यक्ति का कलात्मक उन्मेष है। इसमें कहीं-कहीं अभिजात और मर्दवादी सोच के प्रति चुनौती और प्रतिकार के भी दर्शन

होते हैं। इतिहास और साहित्य दोनों पुरुष अभिजन के साथ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। किसी के अस्तित्व को जड़ से समाप्त करने

का एक आजमाया नुस्खा है कि उसकी नोटिस ही न ली जाए। यही काम इतिहास ने किया।

लोकगाथाओं को निश्चित कालक्रम के अभाव में उसे अप्रमाणिक मानना और उनका मौखिक होना, इतिहासकारों

के लिए बच निकलने का आसान तरीका था। फलस्वरूप इतिहासकारों ने इन लोकगाथाओं पर

मिथिक, कल्पना और अंधिविश्वास का मुलम्मा चढ़ाकर अपने विमर्श से

बाहर कर दिया।

वस्तुतः हम लोग ‘उसे ही’ और ‘उतने ही’ को इतिहास

मानते हैं जिसे इतिहासकार हमारे लिए मुहैय्या कराते हैं। क्या राजाओं का परस्पर

द्वेषपूर्ण युद्ध ही हमारा इतिहास है? क्या रामायण, महाभारत, वैदिक और

ब्राह्मण ग्रन्थ तथा मुगलकाल ही हमारा इतिहास है? फुलेसरी, अमरावती, सती मांजरि तथा चनैन आदि लोकगाथाओं के जीवन्त नारी चरित्र

हमारे इतिहास के अंग क्यों नहीं बन पाते हैं? स्त्री की

सामाजिक भूमिका के प्रति इतिहास की उदासीनता के निहितार्थ क्या हैं? यह इतिहासकारों का पूर्वाग्रह है, जिसे सुप्रसिद्ध इतिहासकार ई.एच. कार ने अपनी

पुस्तक ‘व्हाट इज हिस्ट्री’ में स्वीकार

भी किया है, ‘‘हमलोगों के फोटो का खाका पहले

से तय कर लिया गया है। इसके लिए रेखाओं का चयन भी हो चुका होता है। ऐसा किसी

दुर्घटनावश नहीं बल्कि सायास और सचेत रूप से एक विशेष दृष्टिकोण के तहत किया जाता

है। ये लोग ऐसे ही तथ्यों का चुनाव करते हैं जो उनके दृष्टिकोण और विचारधारा का

समर्थन करता है।’’

तात्पर्य यह कि इतिहास में उपस्थित सभी चरित्र सिर्फ अपने

गुण-कर्म से ही उपस्थित नहीं रहते बल्कि कई बार इतिहासकारों की इच्छा कृपा से भी

उपस्थित रहते हैं। अच्छी बात यह है कि विगत कुछ दशकों से मौखिक इतिहास अथवा

सबलटर्न इतिहास लेखन की दिशा में काफी काम हो

रहा है, जिसमें हाशिए पर चली गई स्त्रियाँ भी इतिहास के आवरण पृष्ठ

पर स्थान प्राप्त कर रही हैं।

आधुनिक काल से पहले संस्कृत, हिन्दी और मैथिली की लगभग सभी महत्वपूर्ण रचनाएँ पुरुष दर्प

से दीपित हैं। इनमें स्त्री की उपस्थिति या तो ‘भोग्या’ या ‘देवी’ के रूप में हुई है। सामान्य नारी में शक्ति संधान इन रचनाओं में

कदाचित ही मिल पाए। लोकगाथों में हम स्त्री को

सतह के ऊपर उठते देखते हैं। यहाँ स्त्रियाँ शक्ति-संधान करती दिखती हैं। कारण, ये स्त्रियाँ श्रम करती हैं। यही श्रम उन्हें शक्ति देता

है। इसके विपरीत शिष्ट साहित्य के समाज की स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पराश्रित होती

हैं। उनका अस्तित्व ‘देह’ तक सीमित रहता है। आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने के कारण

लोकगाथा की नायिकाएँ देह और देहरी तक सीमित नहीं रहतीं। लोकगाथा की स्त्रियाँ

क्लासिकल काव्य और व्यावसायिक फिल्मों की नायिका की तरह सिर्फ नायक के दिल बहलाव

और मनोरंजन की वसतु नहीं होतीं।

मैथिली लोकगाथा (वैसे अन्य

प्रान्तों में भी ये लोकगाथाएँ थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ पाए जाते हैं) लोरिकाइन

लोकगाथा की स्त्री-पात्र चनैन, सुनैना या

मांजरि हो या दुलरादयाल की स्त्री-पात्र अमरावती, सुमंगला, भुवनेश्वरी या फिर नैकाबनिजारा

की नायिका फुलेसरी, सभी

स्त्री-चरित्रों का अपना स्वतन्त्र वजूद है। लोरिकाइन की प्रमुख स्त्री-पात्र चनैन

अपने नायक को हर पल सुलझे सचिव की तरह सही सुझाव देती है। नायक लोरिक की तुलना में वह अधिक चतुर और बुद्धिमती है।

लोरिकाइन की नायिका मांजरि नायक लोरिक से कम पराक्रमी नहीं है। एक बार जब नायक बाघ

से लड़ते-लड़ते पराजित होने लगता है तब मांजरि खंडा उठाकर लोरिक और बाघ के बीच कूद

पड़ती है। दोतरफा आक्रमण से बाघ भाग जाता है। लोरिक की बहन लुरकी भी कम शक्तिशाली

नहीं है। शत्रुओं की टोली पर वह ‘समाठ’ लेकर शेरनी की तरह दाहड़ती है -

मदरमे मरन दुर्गा विहं तीन ठाम,

गौ तिरियेक रक्षा न तै

सनमुख रे संग्राम

गरजि उठलइ लुरकी धनी

देलकइ ललकारि।1

हजारीप्रसाद द्विवेदी से शब्द

उधार लेकर कहा जा सकता है कि लोकगाथा की स्त्रियाँ ब्रजादपि कठोर और कुसुमादपि कोमल’ हैं। वह जितनी ही पराक्रमी है उतनी ही करूणामयी भी,

जतेक नारि अइ जग में जनमलि

सब थिक जगत माता गै

दूध-फूल और नोर सिरजल

नारी, श्रृष्टि विधाता के।

प्रेम का वास्तविक अर्थ मुक्ति

में है, बंधन में नहीं। लोरिकाइन में प्रेम मे मुक्ति का एक अनूठा

उदाहरण देखने को मिलता है। उदात्त प्रेम का ऐसा उदाहरण शिष्ट साहित्य में कदाचित

ही मिले। नायिका मांजरि का पति शिवधर जब नपुसंक हो जता है और कामक्रिया में उसकी

उदासीनता से त्रस्त मांजरि जब पूरे विनीत भाव से इसका कारण जानना चाहती है तब वह

कहता है, ‘‘हे रूपसी! मैं नपुसंक हो गया हूँ। हमारा वैवाहिक जीवन अब

व्यर्थ है। आप किसी सुपुरुष का साथ पकड़ लें।’’ लोकगाथाओं में स्त्री-शक्ति और सौन्दर्य का

अद्भुत गुत्थमगुत्था देखने को मिलता है। वगैर शक्ति या श्रम के सौन्दर्य मूर्तिवत

हो जाता है किन्तु कर्म के साथ सौन्दर्य गतिशील और जीवन्त हो उठता है। मैथिली

लोकगाथा लारिकाइन में चनैन का

सौन्दर्य देखकर लोरिक सधु-बुध खो बैठत है -

सात हाथक केश दहाइ छल

लटसंग खेलइ बसात गे

कमल फूल सन मुँह हुलसल छल

देह पुरैन के पातगे।

... ... ...

...

चान सनक मुह लग दमकइ

करन फूलके तारा रे

कंगन लहठी झन-झन झनकई

बाजइ काड़ा छाड़ा रे।

नारी व्यथा और संघर्ष की

महागाथा है - नैका बनिजारा। वैसे भी व्यापारी समाज में नारी का स्थान ऊँचा रहा है।

व्यापार के क्रम में पुरुष के लम्बे प्रवास के कारण स्त्रियों को घर-बाहर दोनों

देखना पड़ता था। स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की क्षमता इन स्त्रियों में आ ही जाती थी। कई व्यापारी तो

व्यापार कार्य में अपनी पत्नी को भी साथ ले जाया करते थे। व्यापार कार्य में

स्त्रियों की पैनी सूझ-बूझ को हम इस लोकगाथा में देख सकते हैं।

नायिका फुलेसरी का जिस दिन गौन

हुआ उसी के दूसरे दिन पति नैका बारह वर्षों के लिए व्यापार पर चला जाता है। तब से शुरू होती है फुलेसरी की अन्तहीन संघर्ष

कथा। वह पूरी संघर्ष कथा में सब कुछ सहन करती है लेकिन न झुकती है, न आँसू बहाती है। स्त्री-अस्मिता की अद्भुत लोकगाथा है-नैका

बनिजारा। नायिका फुलेसरी में निज की पहचान

इतनी अधिकता है कि वह कहती है - ‘‘जहाँ कहीं मैं रहूँगी अपने साथ

स्वयं रहूँगी। मेरा अपना खुद मैं हूँ। मेरी रोशनी (अप्प दीपो) ओर मेरा अन्धकार में स्वयं हूँ। मै अपनी ही शरण में

जाऊँगी और जब जुड़ाऊँगी तो अपने ही

सुकर्म की छाया में ।’’[iii] फुलेसरी के इस

वक्तव्य को आधुनिक शब्दावली में अस्मितावादी स्त्री विमर्श से जोड़कर देखेन की

आवश्यकता हैं सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य (आधुनिक हिन्दी साहित्य को छोड़कर) में

स्त्री अस्मिता का ऐसा उदाहरण खोज पाना दुर्लभ है।

लवहरि-कुशहरि मैथिली लोकगाथा की सीता अधिकांश भारतीय भाषाओं

की रामायण की सीता से अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली है। चन्द्रावती कृत बंगला रामायण ‘चंद्रवती रामायण’ की सीता की

तरह इस मैथिली लोकगाथा ‘लवहरि-कुषहरि’ की सीता अयोध्या और राम की ‘हेजेमनी’ से मुक्त है। आश्चर्य की बात है कि मैथिली लोकगाथा ‘लवहरि कुशहरि’ की सीता, अयोध्या और राम की प्रभा मंडल से मुक्त है। मैथिली रामायण के रचनाकारों ने भी सीता के

दर्द को नहीं समझा। इसमें दो राय नहीं कि चन्दा झा की रामायण कई दृष्टियों से

अत्यन्त महत्वूपर्ण है। इसमें सीता की पीड़ा तो व्यक्त हुई किन्तु राम और तुलसीदास

के प्रभामंडल के साथ। राम और अयोध्या स्टेट के प्रति सीता का आक्रोश न तो चन्दा झा

की रामायण में है, न महाकवि लालदास के ‘रामेश्वर चरित’ और ‘जानकारी रामायण’ में। इन सारी रामायणों की सीमा यह है कि ये राम और तुलसी के

महिमामंडल के साथ लिखे गए हैं। ऐसा कोई भी कवि सीता के साथ न्याय नहीं कर सकता है जो राम और तुलसी के

साथ खड़ा हो।

इस दृष्टि से लवहरि-कुशहरि

अन्यतम मैथिली लोकगाथा है। लोकगाथा के विशेषज्ञ ब्रजकिशोर वर्मा ‘मणिपद्यम के शब्दों में, लवहरि कुशहरि

की सीता राम की छाया मात्र नहीं है। उनका स्व-पूर्ण व्यक्तित्व क्रमशः विस्तार

पाता चला गया है। ये सीता ‘सहस’ रावण के वध से लेकर पाताल प्रवेश तक राम-मुक्त, स्वयंप्रभ और आत्मगौरव और सहज मातृत्व से ओतप्रोत है। राम

मिलन की कोई भी उत्कंठा या प्रतीक्षा इन्हें नहीं है। अपनी सुरक्षा वह स्वयं करती

है और इसके लिए उन्हें अयोध्या-नाथ राम का न तो भरोसा है और न प्रयोजन।’’

सीता की यही विशेषता

लवहरि-कुशहरि की सीता को अन्य सभी शिष्ट साहित्य और रामकथा से विशिष्ट पहचान

दिलाती है और यह मैथिली की ‘असली रामायण’ सिद्ध होती है। इस सीता की सबसे बड़ी विशेषता है उसका

शिक्षिका होना। लगभग सभी प्रमुख रामायणों में लव और कुश को बाल्मीकि शिक्षा-दीक्षा देते हैं किन्तु इस लोकगाथा की सीता अपने

पुत्रों को सभी प्रकार की शिक्षा स्वयं देती है। सीता का शिक्षिका रूप अद्भुत उत्साहवर्द्धक

है। साथ ही यह लोकगाथा रामायण में सीता निर्वासन के रहस्य को भी खोलती है। सीता

द्वारा ‘सहस रावण’ वध के तेज और दर्प को राम बदर्शश्त नहीं कर पाते हैं और उसी

दिन मन में ठान लेते हैं कि अयोध्या में अब सीता के दिन लद गए।

लोकगाथाएँ काफी लम्बी और मौखिक

हुआ करती हैं। समय के अन्तराल के साथ उसमें कई नई-नई चीजें जुड़ती और छूटती जाती

हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें स्त्री-विरोधी बातें नहीं हैं। लोकगाथा सर्जक की

परम्परा में सभी तरह के लोग होते हैं जो

अपनी-अपनी दृष्टि से लोकगाथा में कुछ-न-कुछ जोड़ते-घटाते चलते हैं। किन्तु इन

गाथाओं में वर्तमान को सजाने-सँवारने और

उसे सही दिशा देने लायक अगर कुछ है, आधुनिक चित्त

के करीब कुछ है तो उसका प्रकाशन आवश्यक है।

लोकगाथा में मानवेतर सौदर्य

विभिन्न

भारतीय भाषाओं में प्रचलित लोकगाथाएं शब्द के सही अर्थ में लोककाव्य हैं। अक्षर

ज्ञान (आतंक) और पांडित्य परंपरा के बरक्स ये लोकगाथाएँ उन निरक्षर

लोगों की साझी मुक्त अभिव्यक्ति हैं जिन्हें अक्षर

ज्ञान के शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुए। लोकगाथा ‘पोथी रटंत’ विद्या के

समानांतर व्यापक जीवन अनुभव का काव्य है। कबीर की भाषा में कहें तो 'आँखिन देखी' काव्य। यही

वजह जहाँ पंडितों और विद्वान रचनाकारों को काव्य रचना के नए-नए विषय ढूंढें नहीं

मिलते, वहीं इन लोकगाथाओं में विषय-विविधता और उसकी नवीनता चमत्कृत

करती है। सभी काव्यगत विलक्षणताओं के बावजूद साहित्य में

लोकगाथाओं की उपेक्षा साहित्यिक सामंती मनोदशा का स्पष्ट परिचायक है। शास्त्रों

द्वारा 'गाथा' शब्द का किया

गया अर्थ ही यह बताता है कि इन गाथाओं से उनका आशय क्या था? अमरकोश में गथा का अर्थ 'वेद की सूक्ति से संबंध न रखने वाला किया गया है। ब्राह्मण

ग्रंथ में गाथा शब्द का अर्थ किया गया है ऋक, साम और यजुर

से भिन्न आख्यानमूलक पद्य। साहित्य में 'नो एंट्री' के लिए यह अर्थ अपने आप में पर्याप्त है।

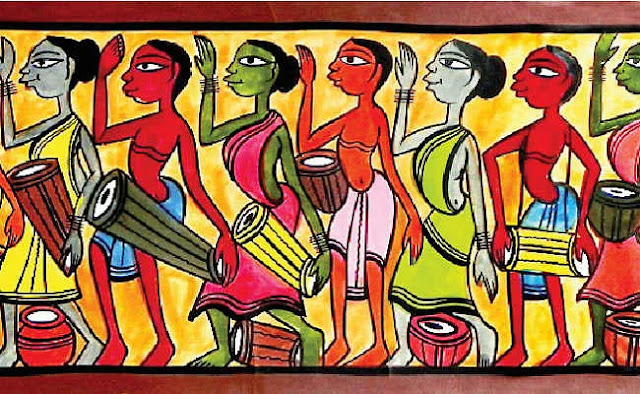

लोक गाथाओं में पराक्रम, प्रेम और सौंदर्य के अतिरिक्त एक या एक से अधिक अवांतर कथाएँ अथवा नूतन प्रसंग लोकगाथाओं की विशेषता होती है। लोरिकायन और दुलरादयाल में नाच (नृत्य) के विविध आयाम और उसका उचित रूप कई कारणों से विचारणीय है। दुलरादयाल का नायक दुलरा जलयोद्धा है। जल जीवन का प्रामाणिक, विस्तृत और रोचक अध्ययन दे पाने में यह लोकगाथा पूर्ण सफल हुई है। नैका बनिजारा तो वाणिज्य और व्यापार संस्कृति का कोष ही है। लगभग सभी लोकगाथाओं में मानवेतर प्राणियों की जीवंत उपस्थिति और उनका अनूठा सौंदर्य लोकगाथाकारों का इन प्राणियों के प्रति गहरे सरोकार को दर्शाता है।

जातिगत

पृष्ठभूमिजन्य उपेक्षा और अभाव की प्रतिक्रिया

स्वरूप कलात्मक विस्फोट का नाम है -लोकगाथा। लोकगाथा किसी भी समाज में गीत संगीत और नृत्य की प्रधानता उस समाज की

उन्मुक्तता और जीवंतता का सूचक है। लोकगाथाओं में संगीत और नृत्य की प्रधानता कलाकारों और दर्शकों को आनंदलोक की यात्रा करती

है।

ध्यान देने की बात यह है कि लोकगाथा में नृत्य शास्त्रीय नृत्य से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए लोकगाथा के नृत्य वस्तुतः ‘नाच’ कहलाते हैं। शास्त्रीय नृत्य का अति शुद्धतावादी रवैया यहाँ नहीं चलता। सरलता सहजता और सामूहिकता इस नृत्य की विशेषता होती है। इसे नृत्य का जनतांत्रिक पक्ष भी कहा जा सकता है। फलस्वरूप इस नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की जटिलता और दुर्बोधता से उत्पन्न तनाव के विपरीत उमंग, उल्लास, आनंद और साझेपन का पक्ष प्रबल होता है। इन लोकगाथाओं के नृत्य की प्राचीनता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है की ज्योतिरिश्वर ठाकुर के वर्णरत्नाकर में लोरिक नाचों का प्रसंग प्रमुखता से आया है।

मैथिली लोकगाथा लोरिकायन में पाँच तरह के नृत्यों का विवरण आया है। इसमें पहला नृत्य है ‘कोहबर नृत्य'। जिस घर में सुहागरात मनाई जाती है उसे मिथिला में 'कोहबर घर' कहा जाता कहाहै। स्वाभाविक है कि इस नृत्य में श्रृंगार पक्ष की प्रधानता है। इसमें खासियत यह है कि प्रसंगवश इस नृत्य में वीर रसरस और श्रृंगाररस का अद्भुत समन्वय किया गया है। दूसरा नृत्य है 'मालिन नृत्य'। इस नृत्य का वैचित्र्य यह है कि इसमें अन्य कई प्रकार की चीजों के अतिरिक्त नृत्यांगना के एक हाथ में पुरुष और नारी के गुप्त अंग तथा दूसरे हाथ में कमल का प्रतीक चिन्ह दिखाया जाता है। तीसरा नृत्य है -'रण योगिनी नृत्य'। इस नृत्य में नारीशक्ति का प्रचंड रूप देखने को मिलता है। चौथा नृत्य है- 'चंडी नृत्य'। यह भी स्त्री पराक्रम को प्रदर्शित करने वाला नृत्य है। पाँचवाँ नृत्य है 'वशीकरण नृत्य'। नाम से ही स्पष्ट है कि प्रतिपक्ष को वश में करना इस नृत्य का मुख्य प्रयोजन है। नृत्य क्रम में नृत्यांगना गति, गीत, झंकार (पायल), मुद्रा, कटाक्ष और श्वेत बिंदु द्वारा पञ्चवाण उपस्थित करती है। और धीरे-धीरे विवस्त्र होकर केशाम्बरा (नग्न) होकर नाचती रहती है नाचते-नाचते पान-पात्र में मद भरकर नायक लोरिक की और अग्रसर होती है।[iv] इसी तरह दुलरा दयाल लोकगाथा तो लोक नृत्यों का भंडार है। खासकर इसमें सप्त मंडप का सप्त नृत्यजगत के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। इस नृत्य का संबंध तंत्र विज्ञान से अधिक है।

'किम विद्या कविताम बिना' अर्थात कविता

के बगैर विद्या (ज्ञान) का क्या मूल्य? जहां कविता

(साहित्य) को ही सभी तरह के

ज्ञान का पर्याय माना जाता हो वहां काव्य में जीवन जगत संबंधी नाना प्रकार के

ज्ञान की तलाश व्यर्थ है। ध्यान देने की बात यह है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को 'ज्ञान राशि का संचित कोष' कहा है। यही सोचकर उन्होंने संपत्तिशास्त्र नाम से

अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। विभिन्न भाषाओं की लोकगाथाओं में हम ज्ञान के

विस्तृत क्षेत्र को तलाश सकते हैं। नैका बंजारा

लोकगाथा वाणिज्य और व्यवसाय संबंधी ज्ञान का व्यापक क्षेत्र उपलब्ध कराती है।

व्यापार संस्कृति का ऐतिहासिक दस्तावेज है-नैका बंजारा। बौद्धकालीन मिथिला समाज में व्यापारिक गतिविधि का सूक्ष्म व्योरा और विश्लेषण नैका बंजारा को विशिष्ट लोकगाथा

सिद्ध करता है। तत्कालीन व्यापार में खरीद- बिक्री, लाभ -हानि, उतार -चढ़ाव, व्यापार में

नैतिकता तथा व्यापार और मानवता आदि विषयों का रोचक लेखांकन नैका बंजारा में देखने

को मिलता है।

बौद्धकालीन भारतीय में दास-दासियों का क्रय-विक्रय व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग था। संस्कृत और पाली-प्राकृत साहित्य में दास-दासियों के क्रय-विक्रय का विवेचन देखने को मिलता है। विक्रमी संवत 1288 के एक दस्तावेज जो इतिहास में 'लेखपद्धति' के नाम से प्रसिद्ध है में दास-दासियों की जिस स्थिति को दर्शाया गया है, नैका बंजारा उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति है। इस लोकगाथा में दास -दासी बनने के कारणों की पड़ताल की गई है। उस समय व्यापार हेतु व्यापारियों को लंबी यात्रा करनी होती थी जिसमें वन, पर्वत और जंगली हिंस्र जानवरों का सामना करना पड़ता था। कितने व्यापारी इस दुर्गम यात्रा में मर-खप जाते थे। उनके परिवार की स्त्रियों को दासी बनना पड़ता था। इसके अतिरिक्त युद्ध दुर्घटना, पारिवारिक कलह, राज्य परिवर्तन, अपहृता, निष्कासिता, विजिता, दान की हुई औरतें, कलंकिनी, ऋणकरीता, द्यूत-पराजिता, देवता पर चढ़ायी गई औरतें, हीन लक्षणा (शरीर पर कोई अमंगल चिह्न के कारण घर से निकाल दी गई स्त्रियाँ) हताश प्रेमिका, आदि दास दासी बनने को मजबूर हो जाती थीं।[v]

गधों पर

व्यापार के सामान लादे जाते। विक्रय हेतु सुंदरी (दासी) भी होती। सबको चाबुक से हाँका जाता।जो दासी थोड़ा भी इधर से

उधर होती उसे बांधकर ले जाया जाता। लंबी यात्रा में जो मर जाती उसे सड़क किनारे

फेंक दिया जाता। भागने का प्रयास करने वाली दासियों को तपे लोहे से दाग कर एक

विशेष प्रकार का चिह्न उकेरा जाता।

सायंकालीन दृश्य अत्यंत हृदय विदारक होता।

हजारों गधों के रेंकने के बीच उनका

स्थान होता। चूल्हे की आग और धुआं, उन लोगों की

आपसी मारपीट, बीच-बीच में शोरगुल के कारण चाबुक की मार आदि का व्योरेवार विश्लेषण इस

लोकगाथा को आधुनिक चित्त के करीब लाता है।

इस लोकगाथा में व्यापार का दूसरा पक्ष भी है जिसका नेतृत्व गाथा नायक नैका करता है। वह पूर्ण सफल व्यापारी है। वह व्यापार को नैतिक आयाम देने के द्वंद से गुजर रहा है। वह व्यापारिक यात्रा के क्रम में एक घोर अकाल पीड़ित राज्य में पहुंचता है। वहाँ के दारिद्र्य से उपजी दयनीयता देखकर उसकी आत्मा फट पड़ती है। वह उस राज्य की संपन्नता वापस लाने का संकल्प लेता है। उसकी पैनी व्यापारिक दृष्टि भाँप लेती है कि यहाँ ऐसे बहुमूल्य पदार्थ हैं जिसका यहाँ कोई मोल और आवश्यकता नहीं है। वह राजा की अनुमति से अकाल समाप्त होने तक राज्य को धनधान्य, अनाज और वस्त्र से पाट देता है इसके बदले वह वे चीजें जिनकी आवश्यकता वहाँ के लोगों को नहीं है दूसरे प्रदेश में विक्रय हेतु ले जाता है। नैका की व्यवसायिक दृष्टि हमें व्यापार की नैतिकता और नैतिकता में व्यापार से साक्षात्कार कराती है।

आज की तारीख में भूमंडलीकरण से उपजे बाजारवाद को व्यापार की नैतिकता को जानना, समझना परम आवश्यक है। अन्यथा सारी सभ्यता और संस्कृति इस बाजारवाद की भेंट चढ़ जाएगी। नैका बंजारा एक उत्कृष्ट यात्रा साहित्य भी है, इसमें कई दूरस्थ प्रांतों की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और स्थानीय विशेषताओं की जानकारी विस्तार से प्राप्त होती है।

मानव सभ्यता मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों के आपसी सहयोग ,सामंजस्य और समन्वय भाव से चलता रहा है । किंतु प्रकृति प्रदत्त तीव्र मेधा शक्ति के कारण मनुष्य ने मानवेतर प्राणियों को वश में करके उन्हें सिर्फ अपने प्रयोग की वस्तु बना लिया है। मनुष्य की अंतहीन लोभवृत्ति और भौतिक आकांक्षा ने उसे मानवेतर प्राणियों के दुरुपयोग की ओर प्रवृत्त किया है। जहाँ समाज कभी मानव और मानववेतर प्राणियों के सहभाव से संचालित होता था वहीं आज पशुा पक्षियों का अस्तित्व घोर संकट में है। वह मनुष्य की भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति और उसका आहार मात्र है। मेधाशक्ति के साथ-साथ प्रकृति प्रदत्त विवेक शक्ति को मनुष्य भूलता जा रहा है। मानवेतर प्राणियों का नानाविध दुरुपयोग एक दिन इस समाज के विनाश का कारण बन सकता है। पर्यावरणविद और पशुपक्षी विशेषज्ञ लगातार इस खतरे की ओर संकेत कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य में मानवेतर प्राणियों की सार्थक भूमिका से हम लोग परिचित हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ मानवेतर प्राणियों का जीता जागता वृहत संसार रचती है। फारसी भाषा की विश्व प्रसिद्ध रचना 'अलिफ लैला' एवं 'गुलिस्ता पोस्तां' आदि पशुपक्षियों की दुनिया और उसके मनोभावों की रचनात्मक प्रस्तुति हैं। पाश्चात्य साहित्य तो पशु पक्षियों के जीवन को प्रामाणिक और विश्वसनीय ढंग से रखने में प्रसिद्ध है ही। बिल्ली को केंद्र में रखकर लिखा गया विश्व प्रसिद्ध उपन्यास 'द ब्लैक कैट, एवं एलेन पो की रचना 'द क्रो' की विद्वानों ने काफी चर्चा की है। रामचरितमानस की श्रेष्ठता के कई कारणों में एक कारण उसने मानवेतर पशु-पक्षियों की जीवंत और सरस उपस्थिति है।हिंदी में 'दो बैलों की कथा' और 'पूस की रात' मानवेतर प्राणियों की संवेदनशीलता की बेहतरीन कथाएं हैं। आधुनिक हिंदी और मैथिली रचना संसार से मानवेतर प्राणियों की उपस्थिति आश्चर्यजनक रूप से होती जा रही है। यह अनुपस्थिति कहीं रचनाकारों की विवेकशक्ति पर मेधाशक्ति की विजय तो नहीं?

विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की लोक गाथाओं में मानवेतर प्राणियों की उपस्थिति के सांस्कृतिक निहितार्थ हैं। लोकगाथा के समाज का कृषि प्रधान होना उन्हें पशुओं से जोड़े रखता है। उनके जीवन का आधार ही पशुपक्षी होते हैं। इसलिए उनके कई विधिव्यवहारों और संस्कारों में मानवेतर प्राणियों को आमंत्रित करने की प्रथा है। तात्पर्य है कि अभी भी मानवेतर प्राणियों के साथ इस समाज का सहभाव है। कुछ मानवेतर प्राणी जो अकारण मनुष्यों की उपेक्षा का शिकार हैं उसमें कौए भी हैं। किंतु मैथिली लोकगाथा लोरीकाइन में बाझिल नाम के एक कौवा की सशक्त उपस्थिति महत्वपूर्ण है। बाझिल कौआ का स्वभाव कौए के प्रति पूर्व धारणा को तोड़ता है। इस गाथा में बाझिल कौवे के नाम पूरा एक खंड ही है- बाझिल खंड। यह कौवा नायिका मंजरी की खुशी में खुश होता है और दुख में दुखी। नायिका मंजरी के साथ यह भी एकादशी और चतुर्दशी का व्रत रखता है। खाना देने पर भी नहीं खाता। आने वाले अतिथियों की भी सूचना दे देता है और आगत विपत्ति की भी। रामायण के कागभुसुंडि के बाद बाझिल कौवे का चरित्र ही सर्वाधिक उदात्त और विशिष्ट है।

कौवे के अतिरिक्त लोरिकायन में में कज्जलगिरि तथा रणहुलास हाथी, कटरा घोड़ा आदि कई पशुओं का चरित्र भी रेखांकन योग्य है। लोरिकायन का एक दृश्य रोमांचकारी है। एक बार लोरिक यात्रा क्रम में एक पेड़ से अपने कटरा घोड़े को बांधकर सो जाता है। कहीं से उसका शत्रु घुघरा पवार आता है और उसका खंडा( हथियार) लेकर भाग जाता है। बंधे होने के कारण घोड़ा विवश है। वह बहुत कोशिश करता है अपने मालिक को जगाने की। किंतु उसकी नींद नहीं टूटती। उसकी इस बेचैनी को लोकगाथा में अत्यंत कलात्मक ढंग से कही गई है। वह कूद कूद कर खूब धूल उड़ाता है, वह जोर-जोर से हिनहिनाता है, पांव फेंककर लोरी लोरी को मारता है किंतु लोरिक और खिसक कर सो जाता है। अंत में वह अपनी जिह्वा और दांत से किसी प्रकार लोरी के लंबे लंबे बाल तक पहुंच जाता है और है और उसे खींचने लगता है। लोरिक क्रोध से उसे मारने के लिए खड़ा हो जाता है तब उसे पता चलता है कि कोई उसका खंडा लेकर भाग गया है। कटरा घोड़ा पवार को पकड़ ही लेता है। लोरिक को अपना खंडा प्राप्त होता है और घुघरा पवार को अपनी जान देनी होती है। इसी प्रकार नैका बंजारा लोकगाथा का तिलंगा बाछा (बैल) बेजोड़ है। इस गाथा का नायक प्रतीत होता है यह बैल। वह नायिका फुलेसरी को को अपनी बहन समझता है क्योंकि उसकी मां ने फुलेसरी को अपना दूध पिला कर जिलाया था। घोर संकट के क्षण में तिलंगा अपनी बहन फुलेश्वरी को और नैका को बचाता है। उसके जीवन का उद्देश्य ही फुलेसरी के जीवन से बंधा हुआ है। वह फुलेसरी के साथ दहेज में जो आया है। वह प्रत्येक भातृद्वितीया (भैया दूज) में कहीं भी रहे फुलेसरी के पास पहुँच ही जता है। उसकी चेतना का विकास मानवीय स्तर पर हुआ प्रतीत होता है। आशय यह कि लोकगाथाओं में मानवेतर प्राणियों की जबर्दस्त मौजूदगी के उद्देश्य को आज के माहौल में जानने-समझने की चेष्टा की जानी चाहिए।

कठिनाई यह है

अपने यहाँ लोक साहित्य के अध्ययन की कोई

विशिष्ट और सुव्यवस्थित तौर-तरीका उस रूप में विकसित नहीं हो पाया है। सामान्यतया लोक साहित्य के अंतर्वस्तु के विश्लेष्ण को ही

इस अध्ययन का पर्याय मान लिया जाता है। लोक जीवन के विभिन्न संस्कारों पर आधारित लोक साहित्य को मोटे तौर पर लोक

साहित्य का दर्ज़ा दे दिया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार तथा लोक त्योहारों आदि के विश्लेषण पर

अध्येताओं का विशेष झुकाव लोक साहित्य के वास्तविक निहितार्थ को नष्ट कर देता है। लोक साहित्य में आम लोगों का संघर्ष, उनकी आकांक्षाएँ, सत्ता और शासन व्यवस्था से मिली चुनौतियों का सामना, रूढ़ सामजिक मान्यताओं से उनका विरोध, लोक साहित्य का वर्ग और वर्णजनित आग्रह-पूर्वग्रह आदि की

पड़ताल लोक साहित्य को समझने की एक समुन्नत दृष्टि दे सकती है।

(इस आलेख का पहला भाग कथादेश के

नवम्बर 2008 में, दूसरा भाग

आलोचना के अप्रैल-जून 2009 में तथा तीसरा भाग आजकल के फ़रवरी 2009 के अंक में

प्रकाशित हो चुका है।

Comments

Post a Comment