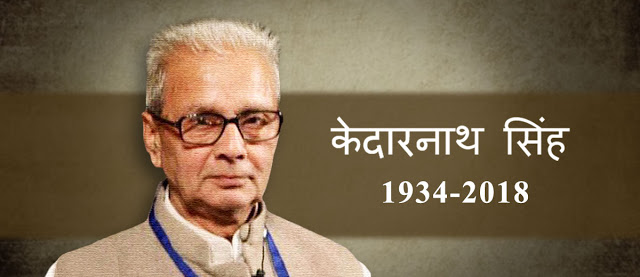

कवि से संवाद : कविता की अदालत में खड़ा एक कवि : केदारनाथ सिंह

हिन्दुस्तान में साक्षात्कार विधा को वह

लोकप्रियता नहीं मिल पायी जो अन्य कई देशों में उसे प्राप्त है| इस विधा की एक बड़ी

विशेषता यह है कि इसमें पूछे गए प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर उस रूप में सुनियोजित

और सुचिंतित नहीं होता| फलस्वरूप ऐसी कई बातों को खुलासा साक्षात्कार में हो जाता

है जो औपचारिक लेखन में संभव नहीं है| औपचारिक लेखन में लेखक पूर्णतः सचेत होता है

और हम सभी जानते हैं कि सचेत होने की अपनी सीमाएँ होती हैं| इसके उलट साक्षात्कार

में वह अपेक्षाकृत उन्मुक्त और अनौपचारिक होता है| इस अनौपचारिकता में, बातचीत की

उन्मुक्तता में कई ऐसी बातों और अवधारणाओं का उद्घाटन संभव हो पाता है जो कई बार

चमत्कृत ही नहीं करता है बल्कि अत्यंत मूल्यवान भी होता है| इसका कारण यह है कि साक्षात्कार में एक विशेष

प्रकार की सहजता होती है और होती है एक विलक्षण किस्म की आत्मीयता| सहजता और आत्मीयता

के माहौल में रचनात्मकता और नूतनता के लिए खुला अवकाश प्राप्त होता है|

साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति इसी नूतन विचारों की टोह में रहता है| अगर

साक्षात्कार लेनेवाला और देनेवाला रचनाकार हो तो फिर कहना क्या| गंभीर से गंभीर

विषय भी साक्षात्कार में रोचक, सरस और सरल बन जाते हैं|

हिन्दुस्तान में साक्षात्कार विधा को वह

लोकप्रियता नहीं मिल पायी जो अन्य कई देशों में उसे प्राप्त है| इस विधा की एक बड़ी

विशेषता यह है कि इसमें पूछे गए प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर उस रूप में सुनियोजित

और सुचिंतित नहीं होता| फलस्वरूप ऐसी कई बातों को खुलासा साक्षात्कार में हो जाता

है जो औपचारिक लेखन में संभव नहीं है| औपचारिक लेखन में लेखक पूर्णतः सचेत होता है

और हम सभी जानते हैं कि सचेत होने की अपनी सीमाएँ होती हैं| इसके उलट साक्षात्कार

में वह अपेक्षाकृत उन्मुक्त और अनौपचारिक होता है| इस अनौपचारिकता में, बातचीत की

उन्मुक्तता में कई ऐसी बातों और अवधारणाओं का उद्घाटन संभव हो पाता है जो कई बार

चमत्कृत ही नहीं करता है बल्कि अत्यंत मूल्यवान भी होता है| इसका कारण यह है कि साक्षात्कार में एक विशेष

प्रकार की सहजता होती है और होती है एक विलक्षण किस्म की आत्मीयता| सहजता और आत्मीयता

के माहौल में रचनात्मकता और नूतनता के लिए खुला अवकाश प्राप्त होता है|

साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति इसी नूतन विचारों की टोह में रहता है| अगर

साक्षात्कार लेनेवाला और देनेवाला रचनाकार हो तो फिर कहना क्या| गंभीर से गंभीर

विषय भी साक्षात्कार में रोचक, सरस और सरल बन जाते हैं|

वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह के साक्षात्कारों से

गुजरना साहित्य ही नहीं बल्कि देश-दशा से गुजरने जैसा है| साहित्य से लेकर समाज और

समाज से लेकर राजनीति तक की आनंदप्रद यात्रा है इनका साक्षात्कार| यह यात्रा आपको

आनंदित करेगी, उद्वेलित करेगी, सचेत करेगी और अधिक से अधिक मानवीय बने रहने की

पुरजोर कोशिश करेगी| जिस प्रकार केदारजी अपनी कविताओं में सहज रूप से मौलिक होते

हैं, वे अपने साक्षात्कारों में व्यक्त विचारों में भी मौलिक और सृजनात्मक होते

हैं| दूसरी तरफ़ जिस प्रकार उनकी कविता

वाचाल और लाउड नहीं होती है, उनके विचार भी चुपके से किसी बड़े सत्य का उद्घाटन कर

जाते हैं|

साक्षात्कार का स्वरुप अदालत में खड़े मुज़रिम के

मानिन्द होता है| आरोप–दर आरोप, सवाल-दर सवाल| तो आज कविता की अदालत में कवि

केदारनाथ सिंह खड़े हैं| इसमें दो राय नहीं कि केदारजी हिंदी ही नहीं बल्कि

भारतीय भाषाओं के एक बड़े और लोकप्रिय कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं| उनकी कई कविता ने कविता के बने-बनाए प्रतिमानों

को तोड़ा है और उसमें कुछ अपना जोड़ा है| केदारनाथ सिंह के ‘मेरे

साक्षात्कार’ में कविता को लेकर, कविता की बनावट, संरचना और विषय-वस्तु को

लेकर कई आरोप लगाए गए हैं| केदारजी अपने आरोपों के प्रतिवाद में नामवर सिंह की तरह

खडग-हस्त नहीं होते| नामवरजी प्रचंड बौद्धिकता का खड़ग लेकर वाद-विवाद की युद्धभूमि

में ‘अकेले अभिमन्यु’ की तरह कूद ही नहीं पड़ते बल्कि प्रतिद्वंदियों को निर्वाक भी

कर देते हैं| केदारजी हौले-हौले संवाद कायम करते हैं, पहले बतरस में आकंठ डूबते

हैं| उनके साक्षात्कारों की विशेषता यह है कि वे अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद

नहीं बताते, उसका प्रतिवाद नहीं करते हैं, सिर्फ उन आरोपों की पड़ताल करते हैं| उन

आरोपों का भी वे सम्मान करते हैं| यह मिज़ाज कवि केदारजी के लोकतांत्रिक चित्त का

परिचायक तो है ही, उनकी विनम्रता का भी सूचक है| किन्तु जब वे इन आरोपों की पड़ताल

करते हैं तो इतने संजीदे, तार्किक और मौलिक दिखते हैं, जिससे वे आरोप स्वतः अपना

अस्तित्व खोने लगते हैं| इस आलेख में उन पर लगे कुछ आरोपों की जांच-पड़ताल कुछ

अवांतर प्रसंगों के साथ की गईं हैं|

आरोप 1 कविता

में राजनीतिक चेतना की अनिवार्यता की बात करते हुए आपकी कविता गैर राजनितिक होती

है| सीधे-सीधे राजनीति से कन्नी काटती हुई|

हम सभी जानते हैं कि केदारनाथ सिंह का जुड़ाव

प्रगतिशील आन्दोलन और मार्क्सवाद से निरंतर रहा है, किन्तु उनकी कविता में

त्रिलोचन, नागार्जुन या अन्य प्रतिबद्ध कवियों की तरह राजनीतिक प्रतिबद्धता के

दर्शन नहीं होते हैं| राजनितिक प्रतिबद्धता का यह अभाव कई पाठकों और

आलोचकों के लिए परेशानी का सबब रहा है| दरअसल केदारजी की राजनितिक चेतना उनकी

कविता के अंतर्भाव में अनुस्यूत होती हैं| उन्होंने सदानंद साहीजी को बताया कि “जिसे हम एक देश की सांस्कृतिक चेतना कहते हैं,

उसका प्रमुख तत्व राजनीति है, यानी मैं संस्कृति को राजनीति से अलग करके नहीं

देखता| यहाँ मैं राजनीति शब्द का प्रयोग उसके वृहत्तर अर्थ में कर रहा हूँ| केवल पार्टियों के गठन और सत्ता परिवर्तन के

अर्थ में नहीं| जहाँ तक मेरी राजनीतिक चेतना का सवाल है मैं यही कह सकता हूँ कि

मैं एक लेखक के लिए पार्टी-निर्पेक्ष या संगठन-निर्पेक्ष राजनीति को अधिक उपयुक्त

मानता हूँ, ताकि उसकी रचनात्मक जनतन्त्रता बनी रहे| मैं कभी किसी राजनीतिक संगठन का

सदस्य नहीं रहा, पर मौटे तौर पर मैं अपनी सोच को एक सोशल डेमोक्रेट की भूमिका के

अधिक निकट पाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस भूमिका को किसी भी तरह की, फिर वो

धार्मिक हो या सामाजिक संकीर्णता से मुक्त रखा जाए|” (मेरे साक्षात्कार, केदारनाथ सिंह, किताबघर

प्रकाशन, पृष्ठ-179) उनका मानना था कि किसी राजनितिक पार्टी का सदस्य होकर भी

अच्छी कविता लिखी जा सकती है, जैसे मायकोवस्की ने लिखी, नेरुदा ने लिखी, पर यह

अनिवार्य नहीं है| मुख्य बात कवि का विवेक है- कविता के स्तर पर किया जाने वाला

उसका संघर्ष है|

आरोप 2 तार

सप्तक के वक्तव्य में आपने कहा कि मैं कविता में बिम्ब-विधान पर सबसे अधिक जोर

देता हूँ| क्या कविता की गुणवत्ता बिम्ब से ही तय होती है?

कविता की निर्मिति में बिम्ब की भूमिका से कोई

इंकार नहीं कर सकता, किन्तु बिम्ब की अनिवार्यता को समकालीन कवियों ने संदिग्ध कर

दिया है| आज जिस सहजता से अच्छी कविता लिखी जा रही है, उसमें बिम्ब का स्थान गौण

होता जा रहा है| स्वंय केदारजी की कई अच्छी कविता में बिम्ब का प्रयोग नहीं हुआ

है| ऐसे में केदारजी पर लगे बिम्ब का आरोप उनके पूरे कवि व्यक्तित्व को

प्रश्नांकित करता है| केदारनाथ सिंह इस आरोप को स्वीकार करते हुए दुर्गाप्रसादजी

को बताते हैं, “तीसरा सप्तक में मैंने जो वक्तव्य दिया था, वह दरअसल एक विशेष स्थिति

में दिया था-जब मैं स्वयं अपना शोध-कार्य बिम्ब को लेकर कर रहा था| उस अवधि में

बिम्ब का सवाल मेरे दिमाग पर काफी हद तक हावी था| इसलिए बिम्ब को अतिरिक्त महत्व

देते हुए मैंने वह बात कही थी जो एक

अर्द्ध परिपक्व मन का वक्तव्य था|” (उपरोक्त, पृष्ठ 58) इस स्वीकारोक्ति के साथ

कविता में बिम्ब के महत्व से वे इंकार नहीं करते हैं| उनके अनुसार कविता यदि

सम्मूर्तन है तो वह बिम्ब के बिना संभव नहीं है| कविता में आरम्भ से ही बिम्ब की

एक भूमिका उसके स्वरुप निर्धारण में किसी-न-किसी रूप में रही है| पर यह जरूर है कि

बिम्ब कविता का सब कुछ नहीं है| बिम्ब की सार्थकता और उसकी अधिकता से उत्पन्न

विसंगति को स्पष्ट करते हुए केदारजी बताते है, “जहाँ बिम्बों का समुच्चय मात्र होगा कविता में,

वहाँ कविता कमजोर होगी और उसका मूल आशय गायब हो जाएगा| मेरी शुरू की कविताओं में

बिम्ब की अधिकता जरूर है लेकिन बाद में मैं क्रमशः बिम्ब से मुक्त होते जाने की ओर

अग्रसर हुआ हूँ| बिम्ब मेरी कविता में आज भी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, मैं

मानता हूँ कि वह केवल एक उपादान है कविता का, अनेक दूसरे उपादानों के साथ-साथ|

इसलिए बिम्ब का आनुपातिक उपयोग कविता में होना चाहिए| यह अनुपात जब गड़बड़ होता है

तभी कविता कमजोर होती है, और बिम्ब बोझिल लगने लगती है|” (उपरोक्त, पृष्ट 59)

केदारनाथ सिंह के साक्षात्कारों में नए और युवा

कवि अपने लिए कई ‘टिप्स’ खोज सकते हैं और अपनी कविता की धार को तराश सकते हैं|

उदाहरण के लिए बिम्ब का सार्थक और सटीक उपयोग| मिथिलेश श्रीवास्तव दिए साक्षात्कार

में वे बताते हैं कि “बिम्ब बहुल कविता अपने आशय को क्षतिग्रस्त करती

है| बिम्ब का चयन बहुत सतर्क, सावधान प्रक्रिया है और उसमें न्यूनतम बिम्ब

प्रक्रिया से काम लेने तक अपने को सिमित रखना चाहिए| बिम्ब मोह नहीं होना चाहिए|” (पृष्ठ 96-97) केदारजी बिम्बों की उपयोगिता और

उसकी निर्थरकता ही नहीं बताते हैं बल्कि कविता में बिम्ब के प्रयोग की प्रविधि भी

बताते चलते हैं, ऐसी प्रविधि जिससे कविता की सर्जनात्मक क्षमता बढ़ जाए| आशा मेहता

से संवाद करते हुए वे दो टूक कहते हैं, “इस लम्बे रचनात्मक अनुभव के बाद मैं इस नतीजे पर

पहुंचा हूँ कि कविता को इस प्रकार रूपायित किया जाना चाहिए कि उसमें ‘बिम्ब’ के

अस्तित्व का अलग से बोध न हो, बल्कि वह पूरी रचना प्रक्रिया में इस प्रकार घुल-मिल

जाए कि वह उसकी अंतर्दैहिक इकाई (organic whole) अविछिन्न

हिस्सा बन जाए| यानी कविता में ‘बिम्ब’ की घुलावट महत्वपूर्ण है, बिम्ब की

प्रमुखता नहीं|” (पृष्ठ 128)

आरोप 3 आपकी

अधिकांश कविता गाँव के इर्द-गिर्द घूमती रहती है और वह गावं भी आदर्शीकृत गाँव है|

कुल मिलाकर आपकी इस तरह की कविता ‘नौस्टेलजिक’ है|

केदारजी की कविता के प्राण पूरब के गावों में

बसते हैं| आधुनिक हिंदी कविता में त्रिलोचन और केदारनाथ सिंह ग्रामीण चेतना के बड़े

कवि माने जाते हैं| यद्दपि केदारजी को मूलतः न गाँव का कवि माना जाता है न नगर का|

उन्हें कस्बाई-बोध का कवि कहा जाता है| किन्तु पूरब का गाँव अपनी पूरी संभावनाओं

के साथ इनकी कविताओं में अवतरित होता है| त्रिलोचन और केदारजी के ग्राम्य-बोध के

बीच के फ़र्क को एक साक्षात्कार के दरम्यान ही सुधीश पचौरी स्पष्ट करते हुए कहते

हैं कि ‘त्रिलोचनजी तो गाँव में एकदम ‘रूटेड’ कवि हैं, आप ‘अपरूटेड’ हैं| लेकिन

रूट्स की तलाश आपमें खूब है|’ (पृष्ठ 148) पचौरीजी ने केदारजी को किसान-चेतना का

कवि कहा और यह कहते हुए उनकी कविता में

विन्यस्त ‘लिरिकल प्रवृत्ति’ को रेखांकित करते हुए आगे वे कहते हैं कि “भारतीय किसान की चित्तवृत्त में लय में सोचना

उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा है और इस मायने में आपकी कविता बिलकुल अर्बन दिखते हुए

भी किसी विचित्र जादू से उसकी ग्राउंडिंग है, जमीन है, वह लगभग किसान की है|” (पृष्ठ 146)

दरअसल केदारजी अपनी पूरी जीवन यात्रा करते हुए,

जेएनयू में पढ़ाते हुए, हिंदी के कद्दावर कवि होते हुए, रहते हैं आखिर एक किसान का

बेटा ही| और कदाचित उनके ‘नौस्टेल्जिया’ का कारण भी यही है| अभिज्ञात से बातचीत

करते हुए वे कहते हैं, “कई बार ‘नौस्टेल्जिया’ मुझे परेशान करती है|

‘नौस्टेल्जिया’ को मैं कविता के लिए नितांत त्याज्य और अग्राह्य तत्व नहीं मानता|

साहित्य में ‘नौस्टेल्जिया’का बहुत

इस्तेमाल हुआ है| इसके पीछे एक ख़ास तरह की रचनात्मक कोशिश देखी जा सकती है| इधर

आधुनिकता के विकास के साथ यह हुआ कि ‘नौस्टेल्जिया’ को त्याज्य और अछूत मान लिया

जाए| इसका सार्थक इस्तेमाल किस तरह किया जाए, यह प्रश्न हमेशा बना रहेगा| मैं इसके

लिए अपने को सतर्क पाता हूँ|” (पृष्ठ 55)

केदारजी अपनी कविता में ग्राम्य-चेतना को कमजोरी

नहीं सह्जोरी मानते हैं| उनके अनुसार भारतीय कविता की भारतीयता ग्राम्य-चेतना से

ही आ सकती है| दुर्गाप्रस्साद जी को वे पूरे आत्मविश्वास के साथ बताते हैं कि “गाँव अपनी पूरी सम्पन्नता और अपने पूरे दारिद्र्य

से साथ गाँव ही है| गाँव गरीब भी है, लेकिन गाँव विलक्षण ढंग से संपन्न भी है| तो

गाँव का यह जो एक विराट चित्र है, वह मुझे खींचता है| मैं गाँव का हूँ और गाँव से

अब भी जुड़ा हुआ हूँ| मेरा मानना है और बहुत बलाघात के साथ मानना है कि भारत की

कविता या जिसे कहें भारतीय कविता, केवल शहर की कविता नहीं हो सकती| जिस तरह का

हमारा समाज है उसके अनुसार भारत की कविता को एक संश्लिष्ट कविता होनी चाहिए| हुआ

यह कि पिछले दिनों कविता में नगर का मोह बढ़ा था| हो सकता है कि मेरे यहाँ उसकी

थोड़ी-बहुत प्रतिक्रिया भी काम कर रही हो| लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ शहर नहीं

है| शहर के प्रति एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है, पर शहर है, और दरअसल क्या है कि

मेरे यहाँ एक व्यक्ति है, जो नगर में है और शहर में रहकर अपने गाँव को देखता है|

यह जो सन्दर्भ है, वह पूरी उस कविता को नया आयाम देता है|” (पृष्ठ 60-61)

अवांतर प्रसंग 1 खेल से भागे तो कवि बने

केदारनाथ सिंह की विलक्षण कविताओं के लिए काव्य-प्रेमियों को हॉकी का शुक्रगुजार होना चाहिए| आप केदारजी के सारे काव्य-संग्रह पढ़ जाएँ, पता नहीं लगा सकते कि वे कवि कैसे बन गए| उनकी सारी आलोचनात्मक पुस्तक पढ़ जाएँ, आप यह रहस्य नहीं जान पाएंगे कि एक ठेठ ग्रामीण बालक इतना बड़ा कवि कैसे बन गया| इस रहस्य पर से वे पर्दा उठाते हैं अपने साक्षात्कारों में| वे किशोरावस्था में हॉकी प्रिय थे और खूब हॉकी खेलते| लेकिन एक दिन, “एक बार गलत साइड में चला गया, हॉकी नाक पर पड़ी, नाक फट गई, पर आँख बच गई| फिर खेल के मैदान से भागकर कविता के आँगन में आ गया|” (पृष्ठ 165) ‘गलत साइड’ में आना भी कई बार अच्छा होता है, यह केदारजी के जीवन से सीखा जा सकता है| गलत साइड में जाकर यदि अपनी नाक नहीं तुड़वाये होते तो आज कहीं हॉकी खेल रहे होते, अब इस कोमल काया से वे किस तरह के हॉकी खिलाड़ी बनते आप अनुमान लगा सकते हैं|

केदारनाथ सिंह की विलक्षण कविताओं के लिए काव्य-प्रेमियों को हॉकी का शुक्रगुजार होना चाहिए| आप केदारजी के सारे काव्य-संग्रह पढ़ जाएँ, पता नहीं लगा सकते कि वे कवि कैसे बन गए| उनकी सारी आलोचनात्मक पुस्तक पढ़ जाएँ, आप यह रहस्य नहीं जान पाएंगे कि एक ठेठ ग्रामीण बालक इतना बड़ा कवि कैसे बन गया| इस रहस्य पर से वे पर्दा उठाते हैं अपने साक्षात्कारों में| वे किशोरावस्था में हॉकी प्रिय थे और खूब हॉकी खेलते| लेकिन एक दिन, “एक बार गलत साइड में चला गया, हॉकी नाक पर पड़ी, नाक फट गई, पर आँख बच गई| फिर खेल के मैदान से भागकर कविता के आँगन में आ गया|” (पृष्ठ 165) ‘गलत साइड’ में आना भी कई बार अच्छा होता है, यह केदारजी के जीवन से सीखा जा सकता है| गलत साइड में जाकर यदि अपनी नाक नहीं तुड़वाये होते तो आज कहीं हॉकी खेल रहे होते, अब इस कोमल काया से वे किस तरह के हॉकी खिलाड़ी बनते आप अनुमान लगा सकते हैं|

अवांतर प्रसंग 2 नूतन

के दीवाने केदार

केदारनाथ सिंह की कविता ही सुन्दर नहीं होतीं

बल्कि वे स्वंय भी बहुत सुन्दर थे| और जब वे काव्य-पाठ करते तो और भी सुन्दर दिखने

लगते| वो सर्वेश्वर जी की कविता है ना कि ‘जब/ भूख से लड़ने कोई खड़ा होता है/सुन्दर

दीखने लगता है|’ केदारजी काव्य-पाठ में श्रोताओं को सम्मोहित कर लेते| यह अकारण

नहीं है कि कवयित्रियाँ और प्रसंशिका उन्हें घेरे रहतीं| कई कवयित्रियाँ तो बजाप्ता उनकी काव्य-शिष्या हैं| लेकिन केदारजी

अपनी युवावस्था में अभिनेत्री नूतन के दीवाने थे| सुधीश पचौरी के साथ बातचीत में

खुलते-खुलते वे इस राज को राज नहीं रहने देते- “नूतन की गति, उसकी चलने की गति, उसकी चाल में

अद्भुत सौन्दर्य मुझे लगता था| जिस राज पर से उन्होंने पर्दा उठाया वह यह था कि “हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, तो उसको

मज़ाक-मज़ाक में हमलोग नूतन कहा करते थे| उसका चेहरा कुछ हल्का-सा रहा होगा, नूतन

जैसा| तो हम उसे नूतन कहते थे| अब इस तरह से नूतन एक रूढी बन गई अपने

मित्रों में|” सहृदय पाठक स्कूल-कोलेज के अपने अनुभव से वस्तु-स्थिति से अवगत हो ही

गए होंगे|

आरोप 4 आपकी

कविता का भावबोध और मिजाज़ मूलतः रोमानी है| कवि विनोद दास के शब्दों में कहें तो

‘आपकी काव्य-यात्रा दुनिया में प्रसन्न जीवन और सुन्दर आत्मा की खोज की यात्रा

है...पर होता यह है कि यथार्थ की भूमि तो टूटती नहीं, अलबत्ता इस प्रक्रिया में

आपके काव्य-औजार कच्चे लोहे से बने फावड़े के सदृश्य मुड़ जाते हैं|”

यद्दपि यह आरोप ‘अकाल में सारस’ काव्य-संग्रह की

पृष्ठभूमि में लगाया गया था, उनकी समग्र कविता पर नहीं| केदारजी एक सिरे से इस

आरोप को खारिज नहीं करते आरोप की अवधारणा पर विचार करते हुए कहते हैं, “रोमान अपने आप में कोई बहुत निगेटिव शब्द नहीं

है, हालाँकि हिंदी में उसकी ध्वनि ऐसी ही निकलती है| लेकिन व्यापक अर्थ में

रोमांस, रोमेंटिक या रोमांटिसिज्म जैसे शब्दों के अनेक आयाम हैं| रोमांटिसिज्म

पैदा ही होता है, एक विशेष प्रकार के विद्रोह से, जिसमें कई बार क्रांतिकारी चेतना

भी होती है| जहाँ तक जीवन में छिपे हुए सौन्दर्य की खोज का सवाल है, मेरी कविता

में किसी हद तक यह दिखलाई पड़ेगा| मैं नहीं मानता कि जो सुन्दर है उसे सुंदर की तरह

नहीं देखा जाना चाहिए और खासकर तब जब मानव विरोधी शक्तियाँ मनुष्य की संवेदना को

भोथरी बनाने के लिए उस पर लगातार प्रहार कर रहीं हैं| ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो

जाता है कि इस संवेदना को निरंतर एक तरह की शान पर चढ़ाया जाता रहे, जहाँ उसमें एक

जीवन, एक ताज़गी बराबर बनी रहे, मैं दोस्तोव्यस्की से उस कथन से सहमत ही नहीं हूँ

बल्कि नतमस्तक हूँ ‘ब्यूटी कैन सेव द वर्ल्ड’|” केदारनाथ सिंह शब्द के सही अर्थों में सौन्दर्य

के गहरे उपासक कवि हैं| कई ऐसी चीजें जो सुन्दर नहीं होतीं, उनकी कविता में आकर,

ढलकर सुन्दरतम बन जातीं| बाघ जैसे हिंसक प्राणी को खूबसूरत प्राणी में बदल देने

में उनकी सौन्दर्य-दृष्टि और जीवन-दृष्टि का ही कमाल है|

आरोप 5 आपने

बराबर कहा है कि त्रिलोचन आपके काव्य-गुरु हैं, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है| आपकी

कविता पर त्रिलोचनजी का कितना प्रभाव है?

बहुत कम सफल व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी सफलता

का श्रेय किसी अन्य को दे पाते हैं| क्योंकि इसमें स्वंय के अवदान को कम करके

आंकने का खतरा बना रहता है| लेकिन केदारजी यह खतरा मोल लेते हैं| वे ऐसे विरल कवि

हैं, जिन्होंने बार-बार खुले चित्त से त्रिलोचन को अपना काव्य-गुरु माना और अपने

ऊपर उनके प्रभाव को स्वीकार किया| देखें कि किस तरह एक बड़ा कवि अपने गुरु को याद

करता है, “त्रिलोचन जी से मैंने सीखा है और जो सच है, उसे कहने में कोई चीज आड़े

नहीं आने चाहिए| अपने को गलत समझ लिए जाने का खतरा भी नहीं|...ख़ास तौर पर जब मेरे

भीतर काव्य की चेतना अभी जगी नहीं थी| मेरा सौभाग्य था कि उनसे संपर्क हो गया था|

भाषा की चेतना, यहाँ तक कि निराला जी की ओर उन्मुख करने का काम भी त्रिलोचन जी ने

ही किया था| इस ऋण को अस्वीकार करके मैं बाकी दुनिया को धोखे में रख सकता हूँ,

अपने को कैसे रखूंगा|” आज बड़प्पन का यह स्पेस धीरे-धीरे सिकुड़ता जा रहा

है| त्रिलोचन जी और केदार जी कविता के कथन-भंगी, विन्यास, विषय-वस्तु किसी भी चीज

में कोई समानता नहीं है| गौर करने की बात है कि इस स्वीकारोक्ति से उनकी कविता

‘छोटी’ नहीं हो जाती है बल्कि कुछ ‘बड़ी’ ही हो जाती है|

अवांतर प्रसंग 3 छोटी सी आशा, मामूली से इच्छा : जो पूरी न हुई

जितने लोग केदारजी को व्यक्तिगत रूप जानते हैं,

वे यह भी जानते होंगे कि वे परम संतोषी प्राणी थे| अंहकार मुक्त, कभी गुमान नहीं

किया कि वे एक बड़े कवि हैं| बहुत ‘बड़ी’ रचना करने की आकांक्षा भी नहीं पाली| उनकी

रचनात्मक इच्छा भी छोटी-छोटी थी| कवि की आकांक्षा ढीली-ढाली गद्य-विधा में कुछ

लिखने की थी, जो पूरी न हो सकी| आशा मेहता को वे अपनी इच्छा बताते हुए कहते हैं,

“अपनी

एक इच्छा यहाँ जरूर बताना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी गद्य कृति को लिखने का संकल्प

जरूर मेरे भीतर पलता रहा है जिसमें जीवन-जगत और कला-साहित्य के अपने संचित अनुभव

एक बहुत ढीली-ढाली-सी विधा में समेट सकूँ और यह काम इस तरह से कर सकूँ कि वह मुझे

और मेरे समय दोनों को किसी हद तक जोड़कर दिखा सके| पर यह संकल्प ही है, किस हद तक

पूरा कर पाउँगा, नहीं जानता| (पृष्ठ 132) खेद, यह संकल्प पूरा न हो सका| एक और

इच्छा थी उनकी, इससे भी छोटी इच्छा| वे अपनी आरंभिक दिनों में लिखी कविताओं का

संकलन प्रकाशित करवाना चाहते थे| जाहिर है कि उन दिनों वे मुख्यतः गीत लिखते थे- “मेरे मन में कभी-कभी

आता है कि वो सारी कविताएँ उस दौर की हैं, जो छपी हैं, लेकिन संग्रहीत नहीं हुईं,

उनका एक संग्रह हो सकता है तो कभी यह काम अगर कर सका तो करूंगा| इसमें थोड़ी खोजबीन

भी करनी पडेगी| जो गायब हो गईं हैं, खो गईं हैं, कुछ हैं मेरे ध्यान में कि कहाँ

हैं|” अगर यह काम अभी तक न हुआ हो तो कोई केदार-प्रेमी इस काम को कर सकते

हैं| यह उनकी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है|

आलोचकों के सामने

उनके आरोप हैं और कदचित आगे भी रहेंगे, और रहने भी चाहिएँ| लेकिन पाठकों ने उन पर

लगे सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है| केदारनाथ सिंह उनके प्रिय कवि हैं

और आगे भी रहेंगे|

सर, बहुत ही रोचक ढंग से आपने सौंदर्य के उपासक कवि के जीवन व कविता यात्रा के विविध पहलुओं से हमारा साक्षात्कार कराया है। इसके साथ ही कविता की रचना प्रक्रिया के भी महत्वपूर्ण बिंदु हमारे ज्ञानवृद्धि में सहायक होंगे।

ReplyDeleteधन्यवाद नवीन जी।

Deleteगुरुदेव केदारजी जो जितना जाना उससे ज्यादा आपने उनके साक्षात्कार को मुजरिम की

ReplyDeleteतरह अदालत में जिरह करते हुए खोल दिए हैं।

साक्षात्कार को आलोचना के रूप में विकसित करने और समझने के टूल के रूप में स्थापित करता हुआ यह आलेख है और इसे इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए।